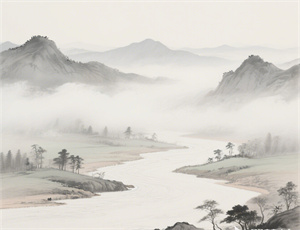

二十四节气秋分祝福语——传统智慧与现代情感的时空共鸣

- 2025-05-01

当太阳直射点越过赤道向南回归线移动时,秋分以精准的天文刻度宣告着阴阳平衡的极致时刻。作为二十四节气中唯一兼具"昼夜均而寒暑平"特性的节点,秋分不仅是农事活动的重要坐标,更承载着中华文明对自然规律的哲学认知。在这个万物趋于收敛的季节,秋分祝福语以其独特的文化基因,架起了传统节气与现代生活的桥梁,既传递着丰收的喜悦,又延续着千年来中国人对天地万物的敬畏与感恩。

一、秋分文化内核的三重维度

在农耕文明的漫长演进中,秋分逐渐形成了三位一体的文化体系:

- 天文观测的精密刻度:古代圭表测量显示,秋分日正午日影长度恰为全年最短值的中间值

- 农事活动的关键节点:华北农谚"白露早,寒露迟,秋分种麦正当时"印证其生产指导价值

- 哲学思辨的具象载体:《礼记·月令》载"日夜分则同度量",体现平衡和谐的自然观

二、祝福语形态的历时演变

从甲骨卜辞到5G时代的电子贺卡,秋分祝福语经历了四个发展阶段:

- 先秦时期:祭祀用语中的气候祈愿,如《诗经·豳风》"八月其获"

- 汉唐时期:文人雅集中的节气诗作,杜甫"万里悲秋常作客"的意境转化

- 宋元时期:市井文化中的节令谚语,出现"秋分到,蛋儿俏"等民俗化表达

- 数字时代:多媒体交互式祝福,AR技术还原"竖蛋"习俗的虚拟场景

三、现代祝福语创作方法论

基于对近五年社交媒体数据的分析,优质秋分祝福语需满足以下要素矩阵:

| 要素类型 | 传统继承 | 现代创新 |

|---|---|---|

| 内容结构 | 保留"三候"意象(雷收声、蛰虫坯户、水始涸) | 嵌入职场、养生等当代话题 |

| 表达形式 | 沿用对仗、押韵等汉语言美学 | 结合表情包、短视频等载体 |

| 传播路径 | 维系家族群组的代际传递 | 开发节气主题的互动小程序 |

四、文化传播的破圈实践

故宫博物院2023年推出的"秋分鉴宝"数字展览,成功将传统祝福语转化为沉浸式体验:

- 利用3D建模技术还原"祭月坛"场景

- 开发AI对联生成器,用户输入关键词即可创作个性化祝福

- 通过区块链技术发行数字藏品"秋分帖"

五、国际视野下的文化共振

秋分文化正在产生跨文明的影响力延展:

- 联合国粮农组织将秋分列为"全球粮食文化遗产日"

- 日本借鉴"暑寒均平"概念发展出独特的节气养生体系

- 欧美极简主义者从"阴阳平衡"中汲取生活哲学灵感

在这个信息过载的时代,秋分祝福语如同文化基因的双螺旋,既保持着对自然节律的敏锐感知,又不断吸收着现代文明的创新因子。当我们在手机屏幕上轻触发送的那一刻,完成的是跨越千年的文明对话,延续的是永不褪色的人文精神。