八月的节气——夏末秋初的物候密码与人文智慧

- 2025-05-02

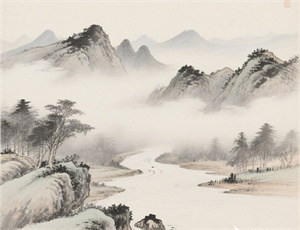

当蝉鸣渐歇、暑气未消的八月来临,中国传统的二十四节气在黄河流域与长江流域间呈现出独特的时空韵律。这个承前启后的月份里,立秋与处暑两个节气交织出自然界的微妙平衡,既延续着盛夏的余威,又酝酿着初秋的凉意,成为农耕文明观测天象、指导生产的重要节点。

一、气候过渡期的自然密码

八月的节气体系建立在地球公转与黄赤交角的精确计算之上:

1. 太阳运行轨迹:立秋时太阳到达黄经135°,正午日影长度较夏至增加约30%

2. 温度变化曲线:地表温度滞后于太阳辐射1-2个月,形成"秋后一伏"的特殊气候现象

3. 降水模式转型:东南季风与西北季风在长江中下游形成拉锯,造就"隔道不下雨"的局部强对流天气

- 物候特征:梧桐始落叶,寒蝉始鸣,鹰隼开始高空盘旋捕猎

- 天文现象:银河最为清晰的观测时段,北斗七星斗柄指向西南

二、农耕文明的实践智慧

在农业社会的千年实践中,八月节气发展出严密的农事体系:

- 双季稻区:"处暑田水贵如油"的灌溉原则,确保晚稻孕穗期水分供给

- 旱作农业:华北地区"立秋种芝麻,老死不开花"的播种禁忌

- 果蔬管理:浙东地区"处暑十八盆"的淋水法则,预防秋茄裂果

| 作物 | 立秋状态 | 处暑状态 |

|---|---|---|

| 水稻 | 分蘖盛期 | 幼穗分化 |

| 棉花 | 花铃期 | 吐絮初期 |

| 苹果 | 果实膨大 | 糖分积累 |

三、文化记忆中的节气符号

超越实用功能的节气文化,在民间形成独特的符号系统:

- 饮食习俗:北京"贴秋膘"食俗与岭南"吃秋渣"的养生对比

- 民俗活动:江浙"秋老虎斗水龙"的祈雨仪式遗存

- 文学意象:从《月令七十二候》到杜甫"云天收夏色"的诗意转化

在当代气象观测中,八月节气的传统经验正在与气候变化产生新的对话。气象数据显示,近三十年立秋后的极端高温事件频率增加23%,导致"秋行夏令"现象愈发显著。现代农业通过卫星遥感与物联网技术,正在重新诠释"七月流火"的天象警示,构建数字化时代的节气应用体系。

当城市居民在空调房中感受季节的模糊化,西南山区的苗族依然保持着"看云识秋"的古老智慧。这种传统知识与现代科技的双向互动,揭示着节气文化在应对气候异常中的特殊价值。从黄河流域的甲骨卜辞到空间站里的物候观测,人类对自然节律的认知始终在螺旋上升中寻找新的平衡。