24节气传统习俗:千年农耕文明的智慧传承与生活哲学

- 2025-05-02

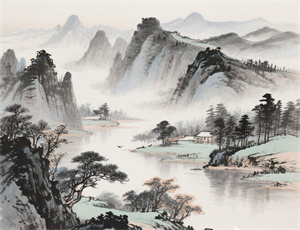

作为中华文明特有的时间坐标体系,24节气不仅是指导农事活动的天文历法,更承载着先民对自然规律的深刻认知。从立春祭祖到冬至数九,每个节气都蕴含着独特的生活仪式与文化密码。这些传统习俗在当代社会的嬗变与延续,折射出中华民族天人合一的生存智慧,以及顺应自然的生活美学。

节气习俗的时空维度演变

起源于黄河流域的节气系统,在历史长河中经历了三次重大演变:

- 先秦时期:圭表测影确立二分二至,形成农耕时序基础框架

- 汉代完善:《淮南子》首载完整24节气名称,确立节气物候对应关系

- 宋元融合:结合地方民俗形成特色节令活动,衍生出完整习俗体系

季节性饮食习俗的养生密码

不同节气对应的食俗传统,暗合中医"因时制宜"的养生理念:

- 春季节气:立春咬春(食生菜)、清明青团(祛湿健脾)

- 夏季节气:芒种煮梅(生津止渴)、大暑吃仙草(清热解毒)

- 秋季节气:白露饮米酒(滋阴润燥)、霜降啖柿子(补充维C)

- 冬季节气:冬至饺子(护耳防冻)、小寒食腊八粥(温补驱寒)

地域文化中的节气习俗变异

由于气候差异与物产分布,相同节气在不同地域呈现习俗分化:

- 江南地区清明"草长莺飞祭先人"与北方"踏青插柳"形成对比

- 岭南小暑"食新米"习俗与中原"晒伏"活动展现不同生存智慧

- 西南山区立秋"赶秋节"与沿海地区"开渔节"反映地理环境影响

节气仪式的精神文化内核

传统节令习俗包含三重精神维度:

- 人与自然:通过祭天祈雨、鞭春牛等仪式建立生态契约

- 人与社会:借助清明扫墓、冬至祭祖强化宗族伦理

- 人与自我:借由节气养生、起居调适实现身心和谐

在现代化进程中,节气习俗正经历创造性转化。都市白领的"雨水煮茶"雅集、电商平台的"惊蛰尝鲜"营销、非遗传承的"谷雨采茶"体验,都在重构传统习俗的现代表达。这种文化基因的活化传承,既需要保持节气系统的自然属性,更要挖掘其蕴含的生态文明价值。