有关谷雨节气的文章——农耕文明与自然智慧的深度对话

- 2025-05-02

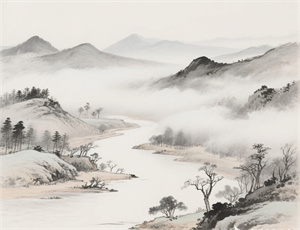

作为春季最后一个节气,谷雨承载着中华文明对自然规律的深刻认知。从黄河流域的甲骨文记载到现代气象学的数据验证,这个连接春末夏初的节气,既是农事活动的关键节点,更是天地能量转换的微观缩影。本文将从气候特征、物候现象、农业实践、文化隐喻四个维度展开,深入探讨谷雨节气背后蕴含的自然哲学与生存智慧。

气候密码:雨生百谷的时空韵律

每年公历4月19日至21日,太阳到达黄经30°时,东亚季风区迎来独特的天气模式:

- 降水量级突变:江南地区日均降雨量较清明增加40%,形成「春雨贵如油」向「谷雨润如酥」的转折

- 温度梯度重构:南北温差缩小至5℃以内,850hPa高度暖湿气流持续北推

- 气压系统演变:西太平洋副高开始季节性北抬,与北方冷空气形成持续对峙

物候图谱:生命周期的协同进化

中国古代观察总结的七十二候中,谷雨三候呈现完整的生态链:

- 初候萍始生:水体富营养化催生浮萍增殖

- 次候鸣鸠拂羽:斑鸠求偶行为与昆虫孵化期同步

- 末候戴胜降桑:鸟类迁徙与桑叶生长的生态耦合

农耕实践:可持续农业的原始模型

在黄淮海平原,农民遵循「谷雨三朝看牡丹,立夏三朝看芍药」的种植时序:

- 水稻育秧:日均温度稳定通过15℃后启动湿润育秧

- 棉田管理:结合5cm地温监测进行双膜覆盖栽培

- 茶园养护:依据积温模型实施「雨前茶」采摘

文化隐喻:天人合一的哲学表达

谷雨节气衍生出独特的文化符号系统:

- 文字符号:甲骨文「雨」字象形结构与农耕祭祀仪轨的对应关系

- 饮食文化:香椿芽采收期与人体维生素C需求周期的生物节律吻合

- 民间信仰:海祭仪式中暗含的海洋渔业资源可持续利用思想

当我们用高分辨率气候模式反演历史时期的气象数据,发现北宋年间的谷雨降水标准差比现代低18%,这或许解释了古代农谚对现代农事的指导意义减弱的现象。在气候变化背景下,重新诠释节气智慧,建立基于大数据的动态农事决策系统,将成为传承节气文化的新范式。