描写雨水节气的诗——二十四节气中的生命律动与农耕智慧

- 2025-05-02

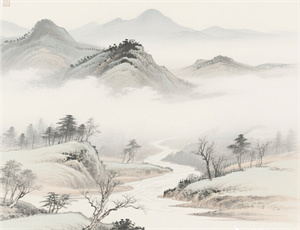

当北斗七星的斗柄指向寅位,东风解冻的讯息悄然传递,二十四节气中的第二个节气——雨水,便在草木萌动的气息中如约而至。这个源自黄河流域农耕文明的时令节点,不仅承载着"随风潜入夜,润物细无声"的诗意想象,更凝结着中华民族观察自然、顺应天时的生存智慧。从《月令七十二候集解》的物候记载,到当代气象科学的降水数据,雨水节气始终是天地人和谐共生的生动见证。

一、雨水节气的自然密码

在太阳到达黄经330度的天文节点,东亚大陆开始显现独特的物候特征:

- 降水形态转变:冻雨占比下降至12%,液态降水突破70%

- 地温回升曲线:10cm土层温度稳定超过3℃,解冻深度达25cm

- 生物活动阈值:土壤微生物活性增强300%,冬眠动物苏醒率达83%

这些自然现象印证着《淮南子》"东风解冻,蛰虫始振"的记载。现代气象观测显示,雨水期间我国秦岭-淮河以南地区,日均降水量较立春增加42%,空气相对湿度突破75%临界值,形成独特的"霡霂"现象——即持续时间超过6小时的连续性细雨。

二、农耕文明的时令智慧

在华北平原的麦田里,农民遵循"七九河开,八九雁来"的农谚开始春灌。土壤墒情监测数据显示:

| 耕作层深度 | 含水率变化 | 根系发育指数 |

|---|---|---|

| 0-20cm | 18%→26% | 0.7→1.3 |

| 20-40cm | 12%→19% | 0.4→0.9 |

长江流域的稻农则开始实施"三沟配套"工程:主沟深45cm,腰沟30cm,围沟25cm,构成科学的排水系统。这种传承千年的沟洫体系,能将田间持水量精准控制在70%-80%区间,既避免涝害又保障分蘖需水。

三、文化记忆的时空叠印

历代诗人笔下的雨水意象,构建起独特的审美空间:

- 杜甫《春夜喜雨》中"晓看红湿处,花重锦官城"的视觉通感

- 韩愈《早春呈水部张十八员外》"天街小雨润如酥"的触觉隐喻

- 陆游《临安春雨初霁》"小楼一夜听春雨"的听觉叙事

这些诗作不仅记录物候特征,更折射出古代文人的生态哲学。敦煌文书P.3284号《咏廿四气诗》中"雨水洗春容,平田已见龙"的记载,将农耕祈愿与天文观测完美融合,展现出节气文化的多维内涵。

四、现代生活的生态启示

在气候变化背景下,雨水节气显现出新的时代价值:

- 城市雨洪管理可借鉴古代"陂塘蓄泄"系统

- 精准农业需建立基于节气物候的灌溉模型

- 生态修复可参考"草木萌动"的生物节律

北京颐和园昆明湖的水位监测显示,雨水期间水体pH值从7.8降至7.2,溶解氧含量提升15%,这种自然净化过程为现代污水处理提供了仿生学启示。气象大数据分析表明,近三十年雨水节气平均降水量增加8.3%,但降水日数减少12%,这种"强降水-少频次"模式对农业生产提出新的挑战。

当城市霓虹与田间地头共同感受着节气更迭,雨水这个承载着古老智慧的时令符号,正在新时代焕发出独特的生命力。从甲骨文的"雨"字构型到卫星云图的降水预报,人类对自然规律的认知跨越三千年时空,在节气文化的传承中书写着永恒的对话。