二十四节气谚语小寒——民间智慧与自然规律的千年对话

- 2025-05-02

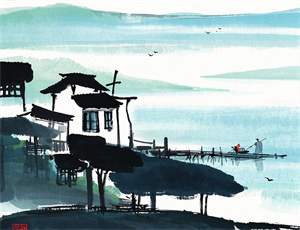

寒风凛冽的隆冬时节,当太阳黄经达到285度时,古老的二十四节气迎来了第二十三个节点——小寒。这个承载着农耕文明基因的节气,不仅凝结着"小寒时处二三九,天寒地冻冷到抖"等脍炙人口的谚语,更蕴含着先民观察自然、顺应天时的生存哲学。从黄河流域的物候记录到江南水乡的农事安排,从《月令七十二候》的物象描述到现代气象学的数据验证,小寒谚语展现着中华文明对自然规律的深刻理解。

一、时空坐标下的自然密码

在二十四节气的时空坐标系中,小寒处于冬至之后、大寒之前。古人通过圭表测影发现,此时太阳直射点开始北返,但地表热量收支仍处于赤字状态。这种天文现象与地理环境的叠加,形成了"小寒胜大寒"的特殊气候特征。据现代气象数据统计,我国北方地区在小寒期间平均气温较冬至下降3-5℃,印证了"冬至不过不冷"的民间观察。

- 物候三重奏:雁北乡、鹊始巢、雉始鸲的物候现象

- 地域差异性:黄河中下游与长江流域的温差可达10℃

- 农事节点:冬小麦越冬管理的关键时期

二、谚语背后的科学机理

"小寒不寒,清明泥潭"的谚语,揭示着气候变化对农业生产的影响规律。现代农业气象学研究表明,暖冬会导致越冬作物提前返青,增大春季倒春寒的损害风险。而"小寒暖,立春雪"则暗合大气环流的变化规律,当北极涡旋势力偏弱时,既会造成冬季偏暖,又可能引发春季气候波动。

| 谚语 | 科学解释 |

|---|---|

| 小寒大寒不下雪,来年灭虫忙不撤 | 低温可抑制虫卵越冬存活率 |

| 腊月三场白,来年收小麦 | 积雪保温保湿促进作物生长 |

三、文化记忆中的生存智慧

在山西吕梁山区,至今保留着"小寒画九"的民俗,人们用81瓣梅花记录数九寒天。这种将抽象气候具象化的智慧,与当代数据可视化理念不谋而合。江南地区的"小寒探梅"习俗,则暗含通过物候观察预测农时的科学思维——梅花花期早晚可反映积温变化。

- 饮食养生:羊肉火锅的温补传统与当代营养学契合

- 建筑智慧:坐北朝南的民居布局与日照角度的关系

- 服饰演变:从动物毛皮到相变材料的保温技术发展

四、现代视角下的节气启示

在全球气候变化的背景下,小寒谚语正经历着新的验证与挑战。气象资料显示,近30年我国小寒期间平均气温上升0.8℃,导致"三九不冻河"现象频现。这促使我们重新思考传统智慧与现代科学的结合方式——在河北农科院的最新实验中,将古谚语与卫星遥感数据结合,可使冬小麦冻害预警准确率提升18%。

当无人机掠过华北平原的麦田,传感器记录下的土壤温度曲线,与《齐民要术》记载的"冬至后三十日,小麦始分蘖"形成跨越时空的对话。这种传统经验与数字技术的融合,正在书写着二十四节气新的时代注脚。