立冬与小雪:公历十一月的节气流转与人文意蕴

- 2025-05-02

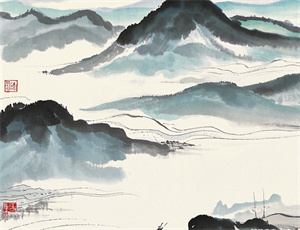

公历十一月,北半球迎来冬藏之始,立冬与小雪两个节气先后登场。前者宣告冬季正式来临,后者则描绘初冬寒而未深的自然图景。这两个节气不仅是农耕文明的时令坐标,更承载着中国人对自然规律的深刻认知,其背后交织着物候变化、民俗实践与哲学思考,构成一部微观的中华文化生态史。

立冬:万物收藏的时空节点

天文历法的精准刻度

每年11月7-8日,太阳到达黄经225°时,立冬作为冬季首个节气如约而至。《月令七十二候集解》载:"立,建始也;冬,终也,万物收藏也。"此时北斗七星斗柄指向西北亥位,地球公转轨道上的特殊角度使北半球接收的太阳辐射量锐减至全年最低值,气候学上将连续五日平均气温低于10℃作为入冬标准。

农耕文明的智慧结晶

古代农人依节气安排生产:

• 北方完成冬小麦播种与秋粮入库

• 江南抢收晚稻、晾晒秋茶

• 东北地区启动"猫冬"准备

这种时空管理智慧在《齐民要术》中有系统记载,至今仍是现代农业的重要参考。

民俗记忆中的冬之序曲

民间素有"立冬补冬"的食俗,从北方的羊肉火锅到南方的姜母鸭,不同地域的进补方式映射气候差异。福建霞浦至今保留"冬祭"传统,渔民以三牲祭拜海神,祈愿冬季捕捞平安。这些习俗构成非物质文化的活态传承。

小雪:天地闭塞的过渡篇章

气候现象的渐变轨迹

每年11月22-23日,太阳行至黄经240°进入小雪节气。此时寒潮活动渐频,北方出现初雪,南方则多见"霰"——直径1毫米以下的白色不透明冰粒。《群芳谱》所述"小雪气寒而将雪矣,地寒未甚而雪未大也",精准概括其气候特征。

物质生产的时空调适

农谚"小雪封地,大雪封河"指导着生产实践:

• 黄河流域开始窖藏白菜萝卜

• 江浙农户抓紧冬耕晒垡

• 四川盆地启动柑橘防冻措施

这种基于节气的气候响应机制,体现着传统农业的可持续发展理念。

文化符号的双重隐喻

小雪既是自然现象,更是文化意象。唐代诗人元稹"莫怪虹无影,如今小雪时"道出物候变化,而《东京梦华录》记载的"十月小雪,御前供酥蜜食"则展现宋代宫廷节气饮食。当代气象数据显示,近三十年小雪节气全国平均气温上升0.8℃,这种变化为传统文化符号注入新的科学内涵。

节气智慧的现代启示

生态时序的当代价值

在城市化进程中,节气文化衍生出新的表现形式。北京冬奥会开幕式以"立春"倒计时惊艳世界,上海社区开展"小雪腌菜"非遗体验,成都将立冬羊肉汤纳入城市美食地图。这些创新转化证明,古老的时间体系仍具有强大的文化适应性。

时空认知的科学延伸

现代天文学精确计算出二十四节气地球公转轨道位置,农业物联网系统根据节气数据自动调节大棚环境,中医药学建立"节气灸"临床方案。当传统智慧与现代科技产生共振,人类对自然规律的认知正突破时空界限,构建起新的文明对话模式。

从黄河流域的夯土城墙到长三角的智慧农田,从《夏小正》的简牍记载到卫星遥感的气候监测,公历十一月的节气更替如同永不停止的时空编码,在寒来暑往中续写着文明演进的深层逻辑。这种跨越千年的时令对话,恰似冬日暖阳穿透云层,既照亮过往的智慧结晶,又为未来可持续发展提供着永恒参照。