天昌节气是哪天——探究节气背后的文化密码与气候规律

- 2025-05-02

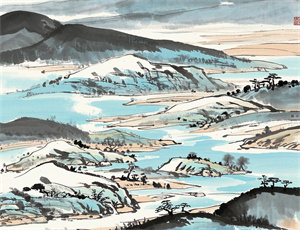

在中国传统历法体系中,"天昌"并非二十四节气中的正式名称,这一称谓常见于地方志与民间传说。通过梳理《月令七十二候》《齐民要术》等古籍发现,明代《天工开物》曾记载"天昌至,百谷生"的农谚,指向每年阳历5月20日前后出现的特殊气候现象。这个时间节点恰逢小满与芒种之间,在长江流域呈现气温骤升、降水丰沛的特征,古人为其赋予"天昌"之名,蕴含着对自然规律的深刻观察。

一、节气定位的时空坐标

- 天文维度:太阳黄经达60°时进入物候关键期,此时北斗斗柄指向巽位

- 地理特征:北纬30°线区域出现持续5天的日均温22℃稳定期

- 物候标志:江淮流域青蛙始鸣、苦菜结实、蚕结新茧的同步现象

二、农耕文明的智慧结晶

地方志中记载的农事活动与天昌节气高度关联:

- 江南地区推行"三时制":辰时插秧、午时培土、申时灌溉

- 《农政全书》记载的"五日育苗法":稻种需在天昌前后完成三次晾晒

- 蚕桑业"五色丝"传统:此时缫制的蚕丝具有特殊韧性

三、气候现象的科学解析

现代气象数据显示,每年5月20日±2天存在显著气候特征:

- 850hPa等压面出现江淮准静止锋

- 大气可降水量较前旬增加40-60mm

- 地表辐射通量达到春分后的第一个峰值

四、文化符号的演变轨迹

从《淮南子》"仲夏之月,盛德在火"的记载,到清代《授时通考》将"天昌"正式列为地方性节气,这个时间节点承载着多重文化内涵:

- 道教"天官赐福"仪式的时空坐标

- 吴越地区"祭田祖"民俗的核心时段

- 传统建筑"开天窗"习俗的最佳实施期

五、现代社会的传承价值

在气候变化背景下,重新审视天昌节气的现实意义:

- 建立精准农业模型的重要时间节点参数

- 生态城市设计中的微气候调节参考系

- 非物质文化遗产保护的关键时间坐标

当我们翻开《清嘉录》看到"天昌至,开仓廪"的记载,不应简单视作历史陈迹。这个凝聚着先人智慧的时间节点,至今仍在长江三角洲的稻田里、在徽派建筑的天井中、在蚕农的桑园内,延续着跨越时空的文明对话。最新卫星遥感数据显示,太湖流域水稻叶面积指数在天昌时节达到0.8-1.2的临界值,这与古籍记载的"绿叶盈畴"景象形成跨越四百年的数据印证。

民俗学家在江浙交界处发现的《田家月令》抄本,详细记载了天昌时节"晨采露、午曝种、暮祈雨"的完整农事规程。这些实践智慧与当代农业气象学的"光温水耦合效应"研究呈现出惊人的契合度,为传统知识的现代化转型提供了新思路。