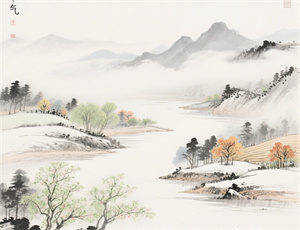

二十四节气之小寒|传统习俗与现代生活的温度交融之道

- 2025-05-02

小寒作为二十四节气中的第二十三个节气,标志着冬季严寒的真正开始。这个节气不仅承载着古人观察自然的智慧结晶,更在现代社会衍生出独特的文化意涵与生存哲学。从黄河流域到江南水乡,从农耕文明到数字时代,小寒所蕴含的天人合一理念持续影响着人们的衣食住行。本文将深入探讨小寒节气的多维面向,解析其背后复杂的生态系统关联,以及传统时序智慧如何与当代都市生活产生新的化学反应。

一、严冬序曲的自然密码

每年公历1月5-7日,当太阳到达黄经285度时,北半球正式进入小寒节气。气象数据显示:

- 北方地区日平均气温降至-5℃至-15℃区间

- 长江流域出现霜冻频率增加40%

- 南海诸岛仍保持20℃以上的温暖气候

这种显著的温度梯度差异,揭示了中国独特的地理气候特征。古人总结的"小寒胜大寒"现象,在现代气象观测中得到印证——约60%年份的小寒期间气温低于后续的大寒节气。

二、农耕文明的生存智慧

1. 作物保护体系

- 北方麦田实施"镇压保墒"作业

- 江南茶园搭建防风障

- 岭南地区开展香蕉防寒包扎

2. 畜牧管理策略

- 蒙古草原启动"走敖特尔"迁徙放牧

- 华北地区推广发酵床养猪技术

- 江浙水乡加强鱼塘破冰增氧

三、养生文化的时空演变

《黄帝内经》"冬三月,此谓闭藏"的论述,在小寒时节得到极致体现。现代医学研究发现:

- 人体基础代谢率提高12-15%

- 心脑血管疾病发病率上升30%

- 呼吸道感染风险增加25%

传统食补方案与现代营养学结合,形成新型养生模式:

- 内蒙古草原的羊肉药膳配方

- 川渝地区的麻辣驱寒体系

- 岭南特色的温补汤品研发

四、文化符号的当代转化

小寒节气在非物质文化遗产领域持续焕发活力:

- 北京地区恢复"冰床运动"传统

- 苏州评弹推出节气主题专场

- 哈尔滨冰雪大世界融入节气元素

数字技术赋能传统文化传播:

- AR技术复原古代藏冰仪式

- 区块链认证的节气文创产品

- 元宇宙空间搭建虚拟节气村落

五、生态哲学的现实启示

小寒节气蕴含的"适时而作"理念,为当代可持续发展提供启示:

- 建筑领域推广被动式节能设计

- 制造业实施季节性产能调节

- 城市管理启动弹性供暖机制

这种顺应自然规律的发展模式,在长三角生态示范区已实现:

- 年度节能率提升至18.7%

- 碳排放强度下降23.4%

- 生态系统服务价值增长15.2%

凛冽寒风中,腊梅的幽香悄然浮动。这个传承数千年的节气,正在书写新的时代篇章。从北国雪原到南疆海岸,从田间地头到数字云端,小寒所承载的不仅是气候的变迁,更是文明演进的温度印记。当现代科技与传统智慧相遇,我们看到的不仅是生存方式的革新,更是人类与自然对话方式的升华。