大雪节气习俗画:传统与艺术的冬日盛景

- 2025-05-02

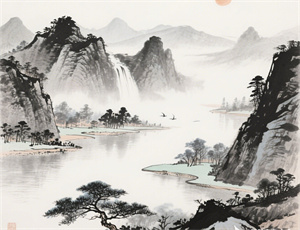

大雪节气作为二十四节气中象征冬季严寒的重要节点,承载着中华民族对自然规律的深刻认知与生活智慧。以《大雪节气习俗画》为载体的民俗艺术,不仅通过绘画语言记录农事活动与节庆仪式,更在构图细节中暗藏古代气象观测与生态哲学。这些跨越时空的视觉符号,在当代社会成为连接传统农耕文明与现代城市生活的情感纽带,其蕴含的节气文化正通过艺术再创作焕发新生。

农耕文明的视觉备忘录

在现存的明清时期节气绘画中,大雪主题作品常呈现三个核心元素:

- 储粮场景:地窖中整齐码放的粮囤与悬挂的腊味

- 牲畜养护:加盖稻草的牛棚与铺撒谷壳的鸡舍

- 气象符号:六角冰晶的几何变体与压弯竹枝的积雪

山西平阳木版年画《雪兆丰年图》中,画面下方密布的鱼鳞状云纹暗合《齐民要术》"雪云如鳞,五谷成廪"的农谚。这种将气象知识与艺术表现相结合的创作手法,揭示出古代画师对物候现象的细致观察。

南北地域的差异表达

北方雪俗的雄浑笔触

关东地区的习俗画侧重表现雪中劳作场景:

- 猎户踏着木制雪橇追踪兽迹

- 冰封河面上凿洞捕鱼的集体作业

- 雪地中拖运原木的马队形成蜿蜒曲线

这些画面常使用青灰色矿物颜料打底,通过留白技法营造雪野的苍茫意境,人物服饰的赭石色块与雪地形成强烈视觉对比。

江南雪景的文人意趣

江浙地区的作品则更多展现雅集赏雪的文人生活:

- 湖心亭内围炉煮茶的墨客群体

- 梅枝积雪与绽放红梅的色彩呼应

- 雪地鹤踪与假山石形成画面留白

苏州桃花坞的《扫雪烹茶图》中,画师巧妙运用矾水防染技法,使积雪在深色背景上呈现晶莹质感,这种工艺创新推动了大雪题材绘画的技术演进。

现代艺术中的节气演绎

当代艺术家在继承传统的基础上进行多维创新:

- 数字绘画中动态飘落的雪花粒子

- 冰雕艺术与投影技术的跨媒介结合

- 节气符号在工业设计中的抽象转化

2023年北京冬奥会开幕式上的"大雪"主题表演,通过3D mapping技术将古籍中的雪景绘画转化为沉浸式空间艺术。这种创新不仅延续了节气文化的精神内核,更创造出符合现代审美的视觉语言体系。

民俗符号的深层解析

大雪习俗画中的典型意象具有多重象征意义:

| 图像元素 | 物质功能 | 文化隐喻 |

|---|---|---|

| 储雪陶缸 | 收集洁净雪水烹茶 | 对自然馈赠的珍视 |

| 雪地犬踪 | 协助猎人追踪猎物 | 人与自然协作的智慧 |

| 积雪松枝 | 预示开春融雪灌溉 | 时间循环的哲学认知 |

这些经过艺术提炼的视觉符号,构成了解读中国古代生态观的重要图像密码。现代研究者通过分析不同时期画作中松树积雪的厚度变化,甚至能还原历史气候变迁的微观证据。

技艺传承与材料革新

传统习俗画的制作技艺在当代面临双重变革:

- 矿物颜料:从天然朱砂转向耐光合成材料

- 载体介质:宣纸与数字屏幕的并存状态

- 表现手法:工笔技法与像素艺术的融合实验

景德镇陶艺家近年开发的"雪景瓷"系列,采用1320℃高温还原焰烧制,使釉料中的氧化锡晶体呈现逼真积雪效果。这种将节气元素融入实用器物的创作思路,为习俗画的当代转化提供了新的可能性。