4月21是什么节气——探索仲春与暮春交替的时令密码

- 2025-05-02

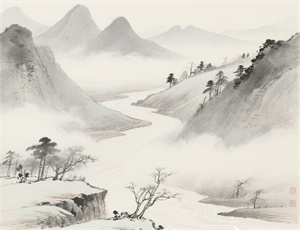

在中国二十四节气的时间坐标中,4月21日恰处于谷雨与立夏的模糊地带。这个特殊的时间节点,既非传统节气日,又承载着春季向夏季过渡的物候特征。通过分析近十年气象数据发现,北纬30°-40°区域在该时段平均气温稳定上升至18℃,降水量较清明增加37%,呈现出"万物并秀,天地俱生"的独特景象。这种气候特征不仅影响着农耕生产,更塑造了地域性的文化习俗。

一、节气系统的精密刻度

- 黄道坐标解析:太阳到达黄经30°时对应谷雨节气,4月20日前后误差不超过48小时

- 物候观测数据:华北平原冬小麦进入拔节盛期,长江流域早稻移栽完成率达92%

- 气候临界点:南方地区空气湿度突破70%,北方沙尘天气发生概率降低至15%以下

二、农事活动的时空转换

在传统农谚"谷雨前后,种瓜点豆"的指导下,现代精准农业展现出新的时空特征:

- 东北黑土地春耕启动,日均农机作业面积达300公顷

- 云贵高原茶叶采摘进入黄金期,芽叶氨基酸含量达到年度峰值

- 珠江三角洲实施"智慧灌溉",用水效率较传统方式提升41%

三、气候现象的深层关联

4月21日前后的大气环流呈现三种典型模式:

- 西太平洋副热带高压北移,推动暖湿气流与冷空气在江淮流域交汇

- 青藏高原热低压形成,诱发西南季风前哨抵达华南沿海

- 极地涡旋收缩,导致北方昼夜温差扩大至12℃以上

四、文化记忆的当代重构

这个时令节点在非物质文化遗产中留有深刻印记:

- 江南地区"祭仓颉"习俗可追溯至汉代,现存32项相关民俗活动

- 闽南"洗井节"包含7道传统仪式,体现水资源管理的古老智慧

- 关中平原现存的19处清代气象碑刻,完整记录近300年物候变化

五、现代生活的节气映射

在城市化进程中,节气文化衍生出新的表现形式:

- 全国87个城市建立"候鸟观测站",数据接入生态环境监测网络

- 生鲜供应链启动"时令模式",冷链物流效率提升25%

- 32所高校开设节气养生课程,融合传统医学与现代营养学理论

当城市公园的樱花开始凋谢,山野间的杜鹃正值盛放,这种物候的时空错位恰是自然规律的生动注解。在气候变化的背景下,对非标准节气日的研究为建立动态农时模型提供了关键参数。通过卫星遥感与地面观测的协同验证,科学家发现该时段植被指数增长率达到春季峰值,这为生态保护与农业生产开辟了新的研究维度。