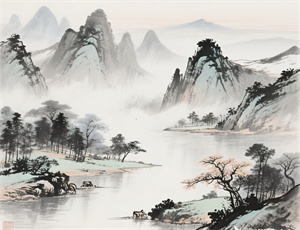

二十四节气中的自然节律:物候观测与农耕文明

- 2025-05-03

二十四节气作为中国古代天文历法的智慧结晶,其核心价值不仅在于时间节点的划分,更在于对自然物候现象的精准捕捉。从惊蛰时节的昆虫始振到霜降后草木黄落,每个节气对应的物候特征构成了中国古代农业社会的生态时钟。这些跨越千年的物候记录,既是对自然规律的深刻认知,也是人类适应环境变化的生存策略,其中蕴含的生态智慧至今仍在现代农业和气象研究中持续焕发活力。

物候观测的时空维度解析

中国古代将每个节气细分为三候,形成全年72候的精密观测体系。这种划分方式体现了多维度的自然观察:- 生物行为层:立春"鱼陟负冰"记录鱼类破冰活动

- 植物生长层:谷雨"萍始生"标注浮萍生长周期

- 气象变化层:白露"鸿雁来"反映候鸟迁徙规律

农耕文明的生态调控机制

物候观测直接指导着农业生产的关键决策:- 小满节气"苦菜秀"标志着春播作物进入管护期

- 芒种"螳螂生"预示田间害虫防治时间窗口

- 秋分"雷始收声"确定秋收作物的最佳收割期

生态系统的协同演化证据

通过对比《月令七十二候》与现代物候观测数据,可以发现物种间显著的协同进化特征。例如:

• 山桃始花与蜜蜂出巢存在3-5天的响应间隔

• 青蛙始鸣与蚊虫孵化保持同步节律

这种生物链的时序关联性,证实了古代物候系统对生态网络动态平衡的深刻把握。

气候变化的重要参照系

故宫档案馆保存的清代《晴雨录》显示,1736-1911年间北京地区:

• 榆树展叶期提前9.2天

• 初霜日推迟11.5天

这些物候变化数据为重建历史气候序列提供了关键参数,与树木年轮、冰芯记录形成互补验证。

现代科技中的物候解码

卫星遥感技术揭示出新的物候规律:

植被指数动态显示不同纬度带物候进程存在梯度差异

夜间灯光数据证实城市热岛效应导致物候期紊乱

这些发现促使我们重新审视传统物候知识的现代转化路径。

从甲骨文中的物候占卜到现代农业气象预警系统,人类对自然节律的认知始终在继承中创新。当前全球气候变化背景下,建立基于传统物候智慧的生态预警机制,或许能为应对极端天气提供新的解决思路。这种跨越时空的生态对话,正在催生新的研究范式——将古籍中的物候描述转化为可量化的生态参数,让古老智慧在数字时代焕发新生。