二十四节气歌农历:解码农耕文明的时间密码

- 2025-05-03

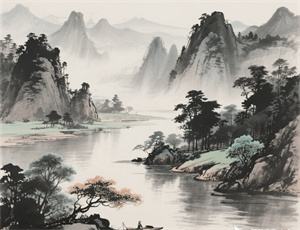

在华夏文明的基因序列中,《二十四节气歌农历》如同一条贯穿千年的金线,将天文观测、农事规律与人文智慧编织成独特的文化符号。这首仅四十八字的民谣,以"春雨惊春清谷天"开篇,用平仄相间的韵律承载着中华先民对自然规律的深刻认知,其背后蕴藏的不仅是物候变迁的精准记录,更构建起天人合一的哲学体系。

一、时空坐标中的文明刻度

从殷墟甲骨上的"四方风"记载到《吕氏春秋》的"十二月纪",节气体系历经三千年演变最终成型。古人通过立表测影,在黄河流域建立起以冬至为始点的回归年周期,将太阳周年运动轨迹精准划分为二十四等份。每个节气间隔约15.2天,这种基于地球公转的时空分割,比古希腊的十二黄道宫划分更贴近农耕需求。

- 观测技术突破:圭表测量精度达到±0.15度,实现"昼参日影,夜考极星"的持续观测

- 地域适应性调整:汉代《太初历》将节气应用于长江流域,形成南北通用的时间框架

- 文学化传播:唐宋时期节气歌谣与诗词融合,推动知识体系大众化传播

二、多维文化镜像的映射

节气系统不仅是农事指南,更衍生出复杂的社会文化网络。清明祭祖、冬至数九、立春鞭春等习俗,将自然时序转化为文化仪式。在苏州古典园林中,漏窗光影与节气变化形成动态对应;中医"子午流注"理论将气血运行与节气更替相关联;甚至传统建筑营造也遵循"春分立柱,秋分上梁"的营造法则。

这种时空认知体系深刻影响着东亚文化圈。朝鲜《东国岁时记》、日本《七十二候》均可见节气文化烙印。在江户时代的浮世绘中,"立春"常以破冰渔船为象征,"白露"则用芦苇上的露珠表现,证明节气已成为跨文化的美学符号。

三、现代文明的启示录

当卫星遥感替代圭表测影,智能温室消弭四季界限,节气文化展现出新的时代价值。农业科学家发现,遵循节气规律的生态种植可使作物病害发生率降低23%;气象学家通过分析千年物候记录,建立起气候变迁的长期模型;城市设计师正在探索将"微节气"概念融入社区营造,恢复人与自然的感知连接。

- 生态农业实践:浙江青田稻鱼系统沿用"清明放鱼苗,霜降收新谷"的循环模式

- 气候研究应用:北京颐和园垂柳物候记录为全球变暖研究提供135年连续数据

- 文化创意转化:故宫文创以节气为主题开发系列数字藏品,实现传统IP现代诠释

在量子钟重新定义时间的今天,二十四节气依然以其特有的韵律叩击着现代人的精神世界。从惊蛰时分的春雷到小雪飘落的寂静,这些跨越千年的自然注脚,始终在提醒我们:真正的文明进步,或许不在于征服自然,而在于理解并顺应那些亘古不变的运行法则。