小满节气桃花诗词|节令物候与文学意象的时空对话

- 2025-04-23

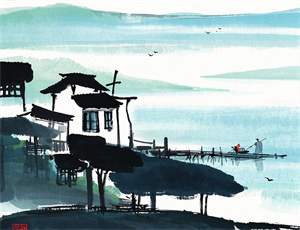

当小满的微雨浸润着最后一季春芳,桃花以褪尽艳色的青果形态栖身枝头,完成从绚烂到丰盈的生命蜕变。这个处于春夏之交的节气,不仅承载着"江河渐满,万物始盈"的农耕智慧,更在千年诗文中沉淀出独特的文化符号。从《诗经》"桃之夭夭"的初绽,到陶渊明笔下"落英缤纷"的桃源,再至陆游"小楼一夜听春雨"的深巷残红,桃花意象始终与节气物候深度交织,在时序轮转中构建起自然与人文的双重叙事。

物候密码:桃花生命史与小满节气的关系图谱

- 地域差异形成的物候奇观

秦岭-淮河线以北地区,晚开品种如"绛桃""寿星桃"正逢盛放,形成"小满见桃华"的特殊景观 - 果实发育的关键转折

此时幼果进入硬核期,果径日增长达0.3-0.5毫米,为后续糖分积累奠定基础 - 病虫害防治的重要节点

《齐民要术》记载的"小满三日驱桃蠹"传统,与现代生物防治理论高度契合

文学镜像:诗词中的双重时间维度

唐代诗人刘禹锡在《竹枝词》中写下"山桃红花满上头,蜀江春水拍山流",看似描绘春日景象,实则暗合巴蜀地区"清明种桃,小满见红"的特殊物候。这种文学创作与真实物候的错位,恰恰构建起诗词的第二重时间维度——既指向具体的节气时刻,又承载着超越时空的文化记忆。

农文互证:耕作实践与诗意表达的共生

- 灌溉智慧的诗化呈现

范成大"缲车嘈嘈似风雨"不仅记录小满动三车的农事,更暗喻桃花水灌溉系统的声韵之美 - 物候观测的文学转译

《月令七十二候集解》将"苦菜秀"与小满并置,而苏轼以"桃花流水鳜鱼肥"完成物候链的诗意衔接 - 生态伦理的艺术建构

王维"春来遍是桃花水"的意象,实为古代陂塘水利系统在文学作品中的投射

意象流变:从生殖崇拜到精神原乡

考古发现证实,河姆渡遗址出土的桃核与陶器纹饰,昭示着桃文化可追溯至7000年前的生殖崇拜。至《礼记》"仲春之月,桃始华"被列为政令观测物候,桃花开始具备礼制内涵。魏晋时期,"桃花源"意象的诞生,则标志着其正式升华为中国文人的精神图腾,这种嬗变在小满诗词中尤为明显——既见证作物生长,又寄托着对理想世界的永恒追寻。

当代启示:生态美学与传统智慧的现代共振

在现代农业观测中,桃花花期变化已成为研究气候变迁的重要生物指标。而"人面桃花相映红"的古老诗意,正在演化为都市人寻找节气记忆的文化密码。当北京颐和园西堤的晚桃与小满节气如期相遇,这种跨越千年的时空对话,仍在续写着自然与人文共生的新篇章。