芒种:夏熟待收,农时如金

- 2025-04-23

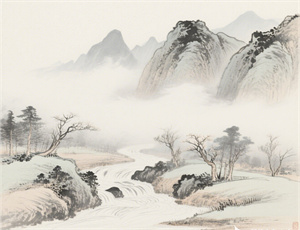

芒种是二十四节气中第九个节气,每年公历6月5-7日交节。此时太阳到达黄经75度,"芒"指有芒作物成熟,"种"谓谷黍类作物播种。这个兼具收获与播种双重属性的特殊节气,深刻体现了中国农耕文明"时令即天命"的智慧,在现代化进程中更凸显出人与自然的共生哲学。

一、农事时序的双向奔赴

芒种时节的长江流域,呈现"南收北种"的独特景观。江南地区进入梅雨期,农谚"芒种忙,麦上场"描绘了夏粮抢收场景。农民需在连绵阴雨前完成小麦脱粒,稻农则要完成秧苗移栽,晚一秒都可能造成粮食霉变或错过最佳生长期。

- 南方稻作区:完成早稻插秧后立即转入田间管理

- 华北平原:夏玉米播种须在6月15日前完成

- 西北旱区:谷子、糜子播种与冬小麦收割同步

二、物候现象的生态密码

古人将芒种分为三候:"螳螂生,鵙始鸣,反舌无声"。这些物候变化暗含生态系统的精妙平衡:

1. 生物链动态平衡

螳螂卵鞘在此时孵化,恰好与田间害虫繁殖期同步,形成天然生物防治。伯劳鸟的鸣叫与蛙类产卵周期契合,构成声波层面的生态呼应。

2. 气候临界点预警

长江中下游"入梅"标志着大气环流转变,此时副热带高压北跳,冷暖空气在江淮流域对峙。农民通过观测云层形态和动物行为预判降雨,如"蜻蜓低飞雨滂沱"的民间经验蕴含流体力学原理。

三、文化基因的时空传承

芒种节气衍生出独特的文化表达系统,在诗词、民俗、饮食中留下深刻印记:

- 陆游《时雨》"时雨及芒种,四野皆插秧"展现节气农忙图景

- 皖南"安苗节"用面粉制成五谷牲畜祭祀田神

- 江南"煮梅"习俗既为消暑,也含果酸防腐的实用价值

四、现代生产的节气启示

在设施农业普及的今天,芒种智慧仍具现实意义:

- 精准农业:卫星遥感与物候监测结合,优化播种窗口期

- 品种改良:培育抗逆性强的"芒种麦"缩短生长周期

- 生态补偿:休耕轮作制度延续"地可使肥"的养护理念

当无人机掠过金色麦浪,智能灌溉系统根据云图启动作业,古老的节气智慧正在数字农田中焕发新生。这种对自然规律的敬畏与利用,构成了中华文明永续发展的底层逻辑。