24节气的标签——自然韵律与文明智慧的千年对话

- 2025-04-29

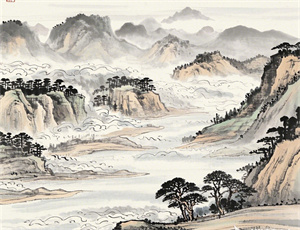

当春分日的阳光精准切割地球赤道,当冬至的凛冽寒风叩击窗棂,中国人总能在特定的时间刻度中感知天地运行的节奏。二十四节气作为农耕文明的活态遗产,早已突破传统农事指导的范畴,演变为融合天文历法、生态哲学、民俗艺术的多维文化符号。本文将从时空坐标系、生命美学、生态密码三个维度,解构节气文化的深层内涵,揭示其在现代社会中的独特价值。

一、时空交织的文明坐标

节气体系的确立始于公元前104年的《太初历》,但其观测实践可追溯至新石器时代。先民通过圭表测影,在黄河流域建立起的这套时间管理系统,实现了三个维度的突破:

- 天文测量:以日影长度确定冬至夏至,月相变化划分节气间隔

- 物候观测: 通过鸿雁来去、草木荣枯建立生物钟体系

- 农耕耦合:将时间节点与作物生长周期精准匹配

这种将恒星年、回归年、物候年三重时间维度融会贯通的智慧,比西方儒略历早两个世纪实现阴阳合历。2016年联合国教科文组织将其列入人类非遗名录时,特别强调其"通过观察太阳周年运动认知自然规律"的科技价值。

二、诗意栖居的生命美学

节气文化在文学艺术领域催生出独特的审美范式。宋代《月令七十二候》将每个节气细分为三候,形成72种物候意象,这些意象成为文人创作的永恒母题:

- 惊蛰时节的"桃始华"化作《诗经》中的"桃之夭夭"

- 清明的"桐始华"演变为古琴曲《阳春白雪》的意境

- 处暑时"鹰乃祭鸟"的物候,暗含道家"天地不仁"的哲学思辨

这种将自然现象升华为文化符号的过程,构建起中国人特有的诗意认知体系。唐代诗人元稹的《咏廿四气诗》,更开创了以节气为经纬的诗歌序列,使时间流转具备了可被吟咏的韵律美。

三、生态智慧的现代启示

在气候变化加剧的今天,节气文化显现出新的现实意义。科研机构通过分析千年物候记录,发现其中蕴含的生态规律:

- 立春节气北移速度与气候变暖趋势呈正相关

- 霜降日期变化可量化评估区域生态系统稳定性

- 小满时节昆虫羽化期成为生物多样性监测指标

现代农业科技正在将节气经验数据化,山东寿光的智能温室将"清明前后种瓜点豆"的农谚转化为光温水气精准调控模型。中医药领域则通过分析霜桑叶、夏枯草等节气性药材的有效成分波动,优化采收时令。

当都市人通过手机应用接收节气养生提醒,当气候学家借助古代气象记录完善预测模型,二十四节气正在完成从农耕指南到生态智库的现代转型。这种跨越时空的文明对话,既是对传统的创造性转化,也是中华智慧对全球可持续发展的独特贡献。