小学节气诗歌——传统文化浸润童年的诗意启蒙

- 2025-04-24

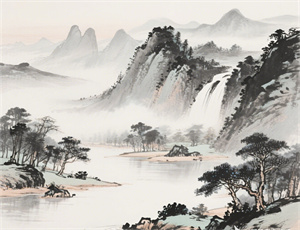

在当代基础教育体系中,节气诗歌正以独特方式架起传统文化与现代教育的桥梁。当《立春》《谷雨》等充满自然韵律的诗句融入小学课堂,儿童不仅接触了中华文化精髓,更在四季轮转中建立起对天地万物的感知体系。这种以诗歌为载体、节气为脉络的教育实践,正在重塑新一代对传统文化的认知模式,使二十四节气从历法符号转化为可触摸的生命体验。

一、节气诗歌的文化解码与教学重构

现行语文教材收录的节气诗歌,呈现三个显著特征:

- 时间维度:涵盖春夏秋冬四季的完整周期,如杜牧《清明》、范成大《四时田园杂兴》

- 地域分布:南北地域特色鲜明的作品形成互补,如白居易江南风味的《观刈麦》与岑参边塞风格的《白雪歌》

- 认知梯度:从低年级五言绝句到高年级七言律诗的进阶设计,符合儿童语言发展规律

1.1 诗歌意象的现代转化

教学中需要破解古代农事意象的理解障碍,例如将"芒种"解释为现代农业的播种窗口期,把"处暑"与当代气象知识相关联。某实验小学开发的"节气物候箱",通过保存每个节气的典型植物标本,让"草木摇落露为霜"的文学描写转化为可观察的实物对照。

二、节气教育的多维价值延伸

超越单纯的诗歌背诵,节气教育正在形成立体化教学网络:

- 自然观察体系:记录校园内特定树木的物候变化,与诗歌中的季节描述进行比对验证

- 农耕实践课程:在校园菜园开展"春分播种""秋分收割"等农事活动,具象化"昼出耘田夜绩麻"的劳动场景

- 跨学科融合:数学课计算节气日期公式,美术课创作二十四节气画卷,音乐课编配节气童谣

2.1 情感认知的双向建构

研究表明,参与节气课程的学生对季节变化的敏感度提升42%,在景物描写类作文中,使用精准季节意象的概率增加67%。当学生将"小满未满"的哲学意蕴与个人成长体验结合时,传统文化获得了真实的生命注脚。

三、创新教学模式的实践探索

前沿教育机构正在尝试突破时空限制的节气教育:

- 虚拟现实技术重现"清明上河图"中的汴京节气盛景

- 人工智能作诗系统辅助学生创作个性化节气诗歌

- 跨校节气观测网络实时共享全国物候数据

北京某重点小学的"节气诗歌长廊",将学生创作的现代节气诗与传统古诗并置展示,形成跨越千年的时空对话。这种创新实践不仅延续了文化记忆,更培养了儿童的创造性转化能力。

四、文化传承的挑战与突破

在城市化进程加速的今天,节气教育面临双重考验:

- 儿童自然经验缺失导致诗歌意境理解困难

- 标准化测评体系与节气教育柔性特点的冲突

- 全球化语境下传统文化身份的建构需求

某教育实验区推行的"节气护照"制度,通过记录学生参与节气活动的成长轨迹,建立起过程性评价体系。这种将文化传承量化为可视成果的尝试,为破解考评难题提供了新思路。