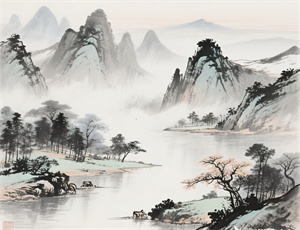

各地区二十四节气——不同地域气候差异与农耕传统影响下的节气变化规律

- 2025-04-24

作为中华民族传承千年的时间智慧,二十四节气在幅员辽阔的中华大地上呈现出鲜明的区域性特征。从岭南终年无雪的惊蛰到漠河零下四十度的冬至,从东海之滨的谷雨渔汛到青藏高原的处暑转场,节气系统在与地理环境、生产实践的深度互动中,演化出丰富多样的地域表达形式。这种时空交织的节气文化,既承载着先民观天察地的科学认知,也记录着不同族群因地制宜的生存智慧,更折射出中华文明多元一体的文化格局。

一、自然地理格局塑造的节气物候差异

- 纬度梯度下的温度分界:北纬23.5°至53°的广袤跨度,造就立春节气时岭南桃花初绽与华北积雪未消的对比景观

- 经度延伸形成的水热组合:东南沿海谷雨时节绵密梅雨与西北内陆"春雨贵如油"的鲜明反差

- 垂直地带性引发的时序错位:横断山区"一山分四季"的特殊现象,使相邻村落的小满农时相差月余

二、农耕文明演进催生的节气文化多样性

- 黄河流域形成以冬小麦为核心的"秋分种麦正当时"农谚体系

- 长江中下游发展出"清明插秧谷满仓"的水稻耕作时序

- 草原牧区演化出"白露转场保畜群"的游牧生产节律

三、地域特色鲜明的节气民俗实践

在江南地区,清明节气发展出踏青折柳、青团祭祀的完整仪轨;而华北平原的清明习俗则更强调扫墓培土、禁火冷食。岭南的冬至保持着"冬大过年"的节庆传统,家家户户制作糯米糍粑;对比之下,西北地区的冬至更注重羊肉食补与窖藏储备。这些差异化的民俗形态,实则是地域文化基因在节气框架中的具象表达。

四、现代科技与传统智慧的融合创新

- 东北平原通过积温模型优化霜降前后的玉米收割期

- 云贵高原利用物候监测技术校正高山茶区谷雨采茶时段

- 珠江三角洲借助潮汐预报系统提升小暑期间的咸淡水养殖效益

当我们凝视海南岛冬至时节的稻田收割与黑龙江小寒时节的温室育苗,当对比吐鲁番处暑的葡萄晾晒与舟山群岛秋分的渔获满舱,二十四节气始终在时空维度上编织着中华大地的生命图景。这种既统一又多样的节气文化形态,正在乡村振兴与生态保护的当代实践中获得新的诠释维度。