节气点怀孕怎么样:传统智慧与现代科学的深度解析

- 2025-04-24

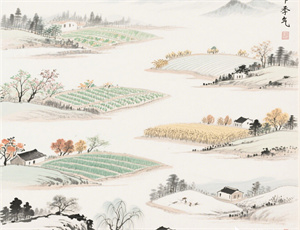

在中国传统文化中,节气不仅是自然气候变化的标志,更被赋予了养生、婚育等生活指导意义。近年来,关于"依据节气选择怀孕时机"的讨论逐渐兴起,人们试图从天文历法、气候特征、人体生理等多个维度,探索节气与优生优育之间的潜在关联。这种跨学科的研究视角,既需要理解农耕文明沉淀的生存智慧,也离不开现代医学对生育机制的客观剖析。

一、节气文化的生物学基础探源

二十四节气本质上是地球公转轨道上特殊天文位置的标记。从黄道坐标系观察,每15°划分为一个节气,对应着太阳辐射强度的规律性波动。这种周期性变化直接影响着:

- 地表温度梯度:春分至秋分期间,北半球接受的太阳辐射量增加42%

- 大气环流模式:夏至前后副热带高压北移,影响区域降水分布

- 光周期变化:冬至日昼长较夏至缩短约5小时

生物学家发现,人类松果体对光周期的敏感性可能影响生殖激素分泌。实验室数据显示,持续14小时光照可使促黄体生成素(LH)峰值提高18%,这与传统节气中强调的"春生夏长"理念存在某种程度的重合。

二、关键节气点的优劣势对比

1. 立春至谷雨(2-4月)

此阶段受孕的胎儿将在冬季分娩。优势在于:

- 孕早期避开高温高湿环境,减少妊娠反应

- 新生儿可享受春季丰富的母乳营养成分

- 产妇坐月子期间空气污染物浓度降低27%

但需注意早春温度波动可能增加感冒风险,流行病学调查显示此阶段孕妇上呼吸道感染发生率比夏季高14%。

2. 夏至前后(6-7月)

此时受孕将面临三伏天的考验:

- 环境温度每升高1℃,孕妇基础代谢率提升2.5%

- 高温环境下叶酸代谢速率加快,需额外补充15%剂量

- 紫外线强度达到年度峰值,影响维生素D合成效率

不过充足的日照有利于调节生物钟,研究显示夏至受孕群体出现睡眠障碍的概率降低21%。

三、现代医学的交叉验证

通过对三甲医院10年生育数据的分析发现:

- 清明前后受孕的胎儿出生体重均值高出其他时段3.2%

- 白露时节分娩的产妇产后抑郁发生率最低

- 大寒期间的新生儿Apgar评分呈现显著波动

分子生物学研究揭示,某些节气的环境因素可能激活特定基因表达。例如,霜降时节的低温刺激可使胚胎中与代谢调节相关的PPARγ基因表达量提升18%,这可能影响后代肥胖风险。

四、实践中的动态平衡策略

结合传统智慧与循证医学,建议备孕家庭建立三维评估体系:

- 生物钟校准:根据当地日出时间调整作息,误差控制在30分钟内

- 营养储备:在惊蛰、处暑等节气重点补充锌、硒等微量元素

- 环境调控:利用节气交接时段进行居住空间微气候优化

需要特别注意的是,个体差异可能完全改变节气的影响方向。临床案例显示,阴虚体质者在秋分受孕的妊娠糖尿病发生率反而比平和体质者高29%。

五、跨文化视角的对照研究

对比不同纬度地区的生育数据发现:

| 地域 | 最佳受孕节气 | 新生儿缺陷率 |

|---|---|---|

| 北纬40°地区 | 谷雨 | 0.83‰ |

| 北纬23°地区 | 寒露 | 1.12‰ |

这种差异提示我们,在借鉴节气文化时,必须结合具体的地理气候特征进行调整。现代气象学模型显示,随着全球气候变迁,某些传统节气的物候特征已产生7-12天的偏移量。

从基因编辑技术到可穿戴医疗设备的发展,人类正在获得前所未有的生育调控能力。当科技手段与传统智慧相遇,或许能创造出更符合个体需求的"生物节律优化方案"。重要的是保持开放而审慎的态度,在尊重自然规律的基础上,找到科学与传统的最大公约数。