春分节气燕子:迁徙密码与生态平衡的千年对话

- 2025-04-25

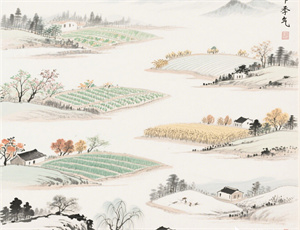

当太阳直射点越过赤道向北回归线移动时,二十四节气中的春分携着精准的天文信号降临。这个昼夜平分的特殊时刻,东亚季风区总会出现一道独特的风景线——数以万计的燕子穿越山川湖海,在炊烟袅袅的村落与高楼林立的城市间划出灵动的轨迹。这种持续数千年的生物迁徙现象,不仅承载着农耕文明的集体记忆,更暗藏着气候变迁、生态演替的深层密码。

一、候鸟时钟的校准机制

动物行为学家通过卫星追踪发现,家燕迁徙存在±3天的精准误差范围。这种时间把控能力源于多重生物钟的协同作用:

- 光周期感应系统:视网膜特殊细胞对日照时长的敏感度变化

- 地磁导航模块:喙部磁铁矿晶体对地球磁场的方位识别

- 能量储备监控:皮下脂肪厚度触发的迁徙启动机制

2024年东亚鸟类观测站的数据显示,长江流域燕子抵达时间较二十年前平均提前9.2天,这与北半球春季物候期整体前移的趋势高度吻合。这种变化正在重塑整个迁徙路线的生态系统。

二、建筑革命下的生存博弈

传统土木结构的消失让燕子面临严峻的筑巢危机。研究显示:

- 混凝土墙面巢穴脱落率高达67%,远超土墙的12%

- 玻璃幕墙导致幼鸟撞击死亡率提升4.8倍

- 城市热岛效应使昆虫丰度下降导致育雏失败率增加

令人惊讶的是,部分种群展现出强大的适应能力。南京紫金山生态保护区记录到:15%的燕子开始利用桥梁伸缩缝筑巢,8%的个体学会捕食人造光源吸引的夜行昆虫。这种快速进化正在改写物种生存的边界条件。

三、文化基因的双重编码

从《诗经》"燕燕于飞"的咏叹到清明插柳招燕的民俗,人类将燕子纳入文化记忆系统并非偶然。考古证据显示:

- 河姆渡遗址出土的陶器纹样中存在程式化的燕纹

- 汉代画像砖常见双燕绕梁的祥瑞图案

- 明清方志中217处记载将燕巢数量作为丰歉预报指标

这种文化共生关系在分子层面亦有印证。最新研究显示,与人类共栖的燕子群体,其应激激素分泌水平比野生种群低40%,证明文化庇护确实影响了生物进化轨迹。

四、气候临界点的生态预警

联合国生物多样性报告指出,东亚家燕种群已成为气候变化的生物指示种。其迁徙行为中隐藏着多项预警信号:

- 跨越西伯利亚高压区时的能量消耗增加14%

- 南海越冬地红树林面积缩减导致的停歇频次变化

- 繁殖期与鳞翅目昆虫羽化期的错位风险

2023年启动的"候鸟气候哨兵计划"已建立多维监测模型,通过分析燕子迁徙路径的时空变异,可提前6-8周预测区域极端天气事件。这种生物预警系统正为气候治理提供全新维度。

在东京国立科学博物馆的鸟类学部,陈列着1930年至今的燕子标本序列。羽毛色泽的渐变、喙部形态的微调、翼展数据的波动,这些细微变化连缀成的,不仅是单个物种的生存史诗,更是整个星球生命系统适应剧变的动态图谱。当春分的阳光再次平等地照耀南北半球,那些穿梭于云层间的黑色剪影,正在用翅膀书写一部活的生态启示录。