24节气划分周期:农耕文明与自然规律的千年对话

- 2025-04-25

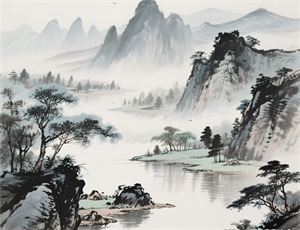

在黄河流域的沃土上,先民们仰观天象、俯察地理,将太阳周年运动轨迹划分为24个特殊节点,形成贯穿五千年的农耕时间坐标系。这种以十五日为基本单位的周期划分体系,不仅精确对应地球公转轨道上的关键位置,更深层次反映了人类文明与自然节律的共生关系。从圭表测影到物候观测,从星宿移动到气候变迁,节气系统在动态调整中持续验证着中国古代天文学的精妙与实用价值。

一、节气体系的天文根基与地域特性

太阳黄经每移动15度即构成新的节气临界点,这种划分方法建立在地球公转轨道椭圆特性基础上。春秋分时太阳直射赤道,冬至夏至对应南北回归线,四大核心节气构成系统骨架。但具体节气物候表现存在显著地域差异:

- 纬度差异:岭南地区"立春不见春",华北平原"惊蛰始闻雷"

- 海拔影响:云贵高原节气物候较平原延迟10-15日

- 海洋调节:沿海地区节气温差较内陆缓和40%以上

二、动态平衡中的历法修正机制

汉代《太初历》确立"无中气置闰"法则,通过十九年七闰保持节气与朔望月同步。但现代天文观测显示:

- 地球自转轴进动导致节气点每71年西移1度

- 轨道偏心率变化使冬至点移动速度年均0.0003°

- 章动现象造成节气时刻最大8分钟波动

三、节气系统的多维文化映射

节气周期不仅指导农业生产,更深度融入传统医学、建筑营造、民俗仪式等领域:

- 中医养生:子午流注针法对应节气阴阳变化

- 建筑规制:北京四合院"冬至影长"决定进深尺寸

- 祭祀传统:社日、腊日等岁时祭祀绑定特定节气

四、现代科技对节气内涵的拓展

卫星遥感技术揭示出新的节气地理特征:

- NDVI植被指数显示长江流域"清明"前后生物量骤增23%

- 热红外影像捕捉"大暑"期间城市热岛强度提升1.5℃

- 物候相机网络监测到木本植物展叶期每十年提前2.3天

从甲骨文的"日至"记录到现代空间站的节气观测,这套时间体系始终保持着强大的生命力。当智能农业系统开始整合节气模型优化灌溉方案,当气候学家借助节气数据重建千年温度序列,我们看到的不仅是文化遗产的延续,更是人类认知自然方式的螺旋式上升。在碳中和背景下,节气周期蕴含的能量收支规律,正在为可再生能源调度提供新的时空优化思路。