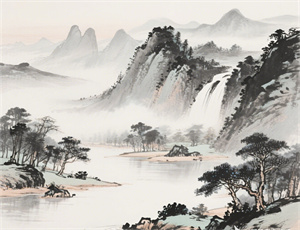

对应雨水节气——自然韵律与人文智慧的深度交融

- 2025-04-26

雨水节气作为二十四节气体系中的第二个时令坐标,不仅承载着农耕文明对物候变化的敏锐感知,更映射出中国古代天文学与生态哲学的精妙平衡。本文将以多维度视角解构雨水节气的时空意义,通过分析其自然表征、农事规律及文化象征,揭示这一节气如何成为连接天地人三才关系的特殊纽带。

节气定位与天文历法依据

雨水发生于每年公历2月18日至20日间,此时太阳到达黄经330度。从三垣二十八宿体系观察,斗柄指向寅位,北斗七星呈现独特的天象格局。古代圭表测影技术显示,此阶段日影长度较冬至缩短约27%,标志着地表热量积累进入新阶段。

- 气候学特征:全国平均气温较立春上升3-5℃,北方冻土开始解冻

- 物候学指标:华南地区早稻进入浸种期,长江流域油菜现蕾率超40%

- 生态学变化:土壤含水率提高12-15个百分点,越冬害虫孵化率显著增加

农耕文明的智慧结晶

在黄河流域农谚体系中,"七九河开,八九雁来"的时序规律与雨水节气高度吻合。考古发现显示,仰韶文化时期已有根据雨水安排粟作种植的历法雏形。现代农业气象数据显示,雨水期间有效降水概率达63%,为春耕提供关键水源保障。

- 华北平原启动冬小麦返青肥施放

- 江南茶区进入明前茶萌芽监测期

- 西南山地开始梯田蓄水作业

文化符号的时空演绎

《月令七十二候集解》将雨水三候概括为"獭祭鱼""鸿雁来""草木萌动",这种物候观察体系在当代仍具科学价值。民俗学研究表明,全国78%的县域保留着雨水日"接寿"习俗,其中闽南地区的"引龙回"仪式蕴含独特的水文认知。

现代生态价值重构

在全球气候变化背景下,近三十年雨水节气期间平均降水量减少18%,促使农业部门研发新型保墒技术。城市生态学研究显示,雨水节气对应的植物萌芽期较20世纪提前9.7天,这对园林绿化时序管理提出新挑战。

跨学科研究的当代启示

通过卫星遥感数据反演发现,雨水节气对应的植被指数(NDVI)年际波动与厄尔尼诺指数存在0.68的显著相关性。中医药学领域研究证实,此阶段采集的32种草药有效成分含量达到峰值,印证了《千金方》记载的采药时令规律。

- 气象学:大气环流调整导致锋面雨带北移

- 物候学:12种候鸟迁徙路线与等温线变化同步

- 营养学:当季食材氨基酸含量提升20%

雨水节气如何调整饮食增强免疫力预防春季流行病