24节气歌及24节气:传承千年的自然智慧与生活韵律

- 2025-04-26

在中华文明绵延五千年的历史长河中,二十四节气犹如一条贯穿时空的银色丝带,将天文观测、农事活动与人文精神完美编织。这套源于黄河流域的物候历法体系,不仅精准标注着太阳在黄道上的运行轨迹,更深层次地展现了先民对自然规律的深刻认知与哲学思考。从《逸周书·时训解》到现代气象卫星监测,从《月令七十二候集解》到现代农业科技应用,二十四节气始终在时空维度中保持着旺盛的生命力,成为连接传统智慧与现代文明的重要纽带。

一、节气体系的时空坐标构建

二十四节气的确立,本质是古代天文学家对地球公转轨道的精密划分。以冬至为起点,将黄道360度等分为24份,每15度对应一个节气。这种划分方式在《淮南子·天文训》中已有明确记载,体现了当时已掌握岁差修正和圭表测影技术。

核心要素包含:

- 天文定位:利用日晷测量正午日影长度,确定冬至、夏至关键节点

- 物候观测 :记录动植物周期性现象与气候特征对应关系

- 农事指导:形成春耕、夏耘、秋收、冬藏的生产节奏

1.1 节气歌的编撰智慧

流传甚广的节气歌谣,以七言绝句形式将复杂的天文历法知识转化为易记口诀。典型版本为:

"春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。"

这种编排暗含多重记忆线索:每句对应一个季节,首字点明季节特征,尾字押韵形成韵律记忆。

二、节气系统的多维文化映射

在农业文明向现代文明转型过程中,节气文化衍生出丰富的文化形态。苏州评弹《节气歌》将音律与物候结合,山西剪纸艺术通过图案记录节气特征,日本至今保留着源自中国的"七十二候"传统。

2.1 中医养生的时间密码

《黄帝内经》建立的四时养生理论,其内核与节气体系完全对应:

- 立春到立夏:养肝护阳,对应木行生发

- 立夏到大暑:养心祛湿,对应火行旺盛

- 立秋到霜降:润肺防燥,对应金行收敛

- 立冬到立春:补肾藏精,对应水行闭藏

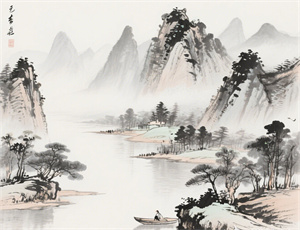

2.2 文学艺术的时空意象

从杜甫《小至》中"天时人事日相催"的冬至感怀,到陆游《立夏》里"槐柳阴初密"的细腻观察,历代文人通过节气意象构建起独特的时空审美体系。现代作家苇岸《二十四节气》更以科学观测结合文学笔触,再现节气更迭的微观世界。

三、现代社会的节气价值重构

在气候变暖背景下,传统节气物候特征出现明显偏移。研究表明,近30年北京地区桃花初花期较《月令七十二候集解》记载提前了15天。这种变化促使我们重新审视节气体系的现代适用性。

创新应用方向包括:

- 智慧农业:将节气规律与卫星遥感数据结合,优化种植决策

- 气候研究:建立历史物候数据库,分析气候变化趋势

- 城市管理:依据节气特征制定公共卫生、能源调度方案

3.1 节气文化的数字化传承

故宫博物院推出的"紫禁城的二十四节气"系列影像,运用延时摄影技术记录建筑光影变化。农科院建立的"数字节气博物馆",通过虚拟现实技术复原古代农事场景,使抽象历法变得可视可感。

从甲骨文的"日至"记载到空间站里的节气问候,这套古老的时间体系始终焕发着智慧光芒。当北斗卫星导航系统与节气歌谣在田间地头相遇,当量子计算机开始模拟气候周期变化,二十四节气正在完成从经验科学向精准科学的现代转型,继续书写着人类认知自然的永恒篇章。