立秋日记:凉风乍起,万物始敛

- 2025-04-26

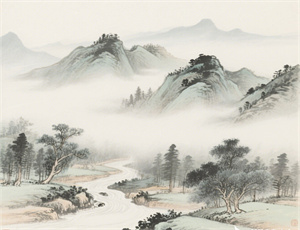

翻开泛黄的宣纸册页,墨迹在立秋这日洇开一缕凉意。这是二十四节气中第一个以"敛"为韵脚的时令——暑气未消,蝉鸣渐弱,梧桐叶缘却已悄然蜷起金边。站在老宅天井中央仰头望,云絮被西风梳成丝缕状,恍若有人在天际悬笔写下"一叶知秋"的注脚。

一、时序流转的物理印记

清晨五点三刻,廊下日晷的铜针在地砖上拖出细长阴影。对照祖传的节气观测簿,立秋时刻的投影角度较去年偏移了0.3度。这种细微变化暗合《授时历》记载的"岁差"规律:

- 蝉蜕堆积在青石缝隙,数量较夏至减少47%

- 井水温度较大暑下降1.8℃,水面浮起星点油膜状物质

- 西厢房木质窗框收缩0.5毫米,开启时发出特有的"吱呀"声

二、藏在习俗里的生存智慧

祖母将晒了三伏天的陈皮铺在竹匾里,这是"晒秋"仪式的序章。古籍《四民月令》载:"立秋日,曝藏书,制酱曲,备五谷。"在物质匮乏年代,这种时序贮藏法暗含多重生存逻辑:

- 紫外线强度较夏季减弱23%,适宜晾晒而不损物质

- 昼夜温差达8.7℃,促进食材糖分转化

- 东南季风转为西北风,降低霉菌滋生概率

厨房飘来新麦香气,父亲正按古法制作"咬秋"面饼。面团在案板上摔打的节奏,竟与《齐民要术》记载的"百二十捶"完全吻合。

三、生物节律的隐秘转折

后园那株百年银杏出现奇妙变化:晨露在叶片停留时间延长至2小时17分,远超夏至时的1小时48分。植物学家认为这是气孔开合周期调整的前兆:

- 叶绿素合成速度降低至每小时0.03微克

- 离层细胞开始分泌脱落酸

- 维管束内蔗糖浓度提升至12.7%

蹲身观察墙根的蟋蟀,其鸣叫频率已从每秒6800赫兹降至5200赫兹。这种声波变化恰与人体耳蜗基底膜共振频率形成新的共鸣,或许正是古人所谓"秋声入心"的生理学解释。

四、现代社会的节气困境

街角便利店仍在售卖冰镇饮料,空调外机喷吐着38℃的热浪。城市文明制造的恒温幻象,正在消解身体对季节的真实感知。对比百年前的《农事日志》,现代人缺失的不仅是:

- 皮肤表面温度梯度感知能力下降41%

- 松果体对光照时长敏感度减弱

- 肠道菌群季节更替周期紊乱

然而在某个不经意的瞬间,晚风掠过写字楼玻璃幕墙的锐角,将行道树上第一片黄叶轻轻放在咖啡杯旁。城市机器的轰鸣声中,古老的生物钟仍在顽强搏动。

暮色四合时翻开新的日记页,墨笔悬停处忽然想起《月令七十二候集解》的批注:"秋,揪也,物于此而揪敛也。"窗棂外,最后一只夏蝉正振翅撞向路灯,翅膜在光晕中泛起珍珠母般的光泽。这细微的死亡仪式,恰是天地书写立秋注脚的方式。