24节气的民俗与典故——千年农耕智慧里的文化密码

- 2025-04-29

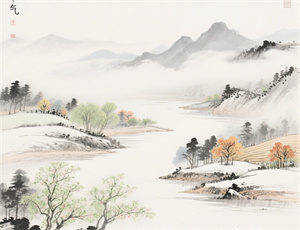

从黄河流域的粟作文明到江南水乡的稻作文化,二十四节气如同刻录在华夏大地上的时光年轮,凝结着先民观测天象、顺应自然的生存智慧。这项起源于先秦、成熟于汉代的历法体系,不仅划分了四季流转的刻度,更在两千年的传承中衍生出丰富多彩的民俗传统与人文典故。雨水时节的"占稻色"、清明插柳的避疫习俗、霜降酿酒的窖藏仪式,每个节气都承载着独特的文化基因。这些深植于农耕文明的生活智慧,在当代仍以活态传承的方式,持续影响着中国人的精神世界与生活方式。

天文观测与农事实践的双重烙印

- 圭表测影的技术突破:西周时期发明的圭表仪器,通过测量正午日影长度确定冬至、夏至节点,误差可控制在三天以内

- 七十二候的物候体系:每个节气细分为三候,如立春"东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰",建立生物活动与气候的对应关系

- 农谚俗语的经验结晶:"清明前后,种瓜点豆""白露早寒露迟,秋分种麦正当时"等农谚,至今指导着现代农业生产

民俗仪典中的时间哲学

春季节气的生命礼赞

立春时节的"打春牛"仪式,用彩鞭抽打泥土塑造的耕牛,寄托着五谷丰登的祈愿。在浙江衢州,至今保留着将春牛碎片抢回家中埋在田埂的古老习俗。清明时令的"插柳避瘟"风俗,源自唐代医家孙思邈《千金月令》记载,柳枝所含的水杨苷成分确有抗菌之效。

夏季节气的阴阳调和

芒种时江南地区的"安苗祭",农民将彩旗插在田埂,用新麦蒸制供品祭祀田神。在山西运城,夏至"消夏会"上,民众分食加入朱砂的"怯暑饼",这种源自道教炼丹术的食俗,实则利用朱砂的镇静作用缓解暑热不适。

秋季节气的丰收密码

处暑时节的"开渔节"在舟山群岛已延续六百余年,祭海仪式中使用的木质妈祖神像,雕刻着明代永乐年间的船纹图案。秋分"祭月"时,广西壮族的鸡球油茶、徽州地区的冻米糖,这些特定节令食品承载着地域文化的味觉记忆。

典籍典故里的节气记忆

- 《淮南子》的体系构建:西汉刘安在《天文训》中首次完整记载二十四节气名称,确立"二至二分四立"的核心框架

- 敦煌文献的民俗印证:P.3284号写卷记载唐代寒食节"斗鸡卵"游戏,与《玉烛宝典》所述"寒食染彩"习俗互为印证

- 文人诗词的意象转化:白居易《观刈麦》中"力尽不知热,但惜夏日长"的描写,折射出节气对古代文学创作的深刻影响

非遗传承中的现代转化

在贵州从江,侗族大歌《十二月劳动歌》将节气知识与多声部演唱完美融合。浙江遂昌的"班春劝农"典礼,完整保留了明代官员鞭春牛、诵劝农文的仪式流程。北京大兴的立夏"称人"习俗,通过现代人体秤延续着"畏暑畏寒"的养生智慧。

当智能手机推送节气提醒时,上海弄堂里的阿婆仍会按老黄历晾晒衣被;当气象卫星精准预测天气时,胶东老农依旧观察着槐树抽芽判断春播时机。这种传统与现代的奇妙共生,正是二十四节气永续传承的文化韧性。从《夏小正》到气象大数据,从圭表测影到北斗导航,中国人对自然规律的探索从未停息。