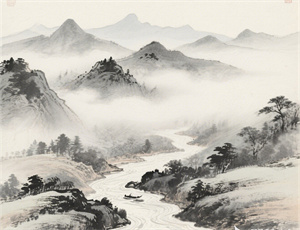

清明后什么节气:探索中国传统农耕与气候的深层关联

- 2025-04-26

二十四节气作为中国古代农耕文明的重要时间坐标,承载着人与自然相互适应的智慧。清明作为春季第五个节气,其后的气候演变与农业生产活动密切相关。从气象学角度分析,清明后气温持续回升,降水模式发生显著变化,这种自然规律直接对应着二十四节气中的"谷雨"。本文将深入剖析谷雨节气的自然特征、农耕价值及文化内涵,揭示其在中国传统农业社会中的独特地位。

一、节气更迭中的气候密码

清明至谷雨的过渡期(约4月19日-5月4日),北半球太阳高度角持续增大,地表接收的太阳辐射量增加约18%。气象数据显示,此时东亚季风开始增强,冷暖空气交汇频率提高,形成特有的"春雨贵如油"现象。

1.1 温度变化的临界点

- 日均温突破15℃生物学阈值

- 昼夜温差缩小至5-8℃区间

- 土壤温度稳定在12℃以上

1.2 降水模式的转型

- 降水量较清明前增加30-50mm

- 降雨持续时间延长至12-24小时

- 区域性雷暴天气开始显现

二、物候现象的深层解读

古代农谚"清明断雪,谷雨断霜"揭示的气候规律,在现代气象观测中得到验证。通过分析近十年物候观测数据,发现谷雨期间植物生长速率达到春季峰值。

2.1 典型物候特征

- 水稻秧苗进入三叶期

- 桑树新叶展开度达80%

- 越冬作物进入灌浆关键期

2.2 动物行为变化

- 候鸟北迁完成率超过95%

- 两栖动物进入繁殖高峰期

- 昆虫种群数量呈指数级增长

三、农耕文明的智慧结晶

考古发现证实,距今5000年前的良渚文化时期,先民已掌握根据谷雨节气安排水稻种植的技术。这种农时把握能力,使长江流域稻作产量提高40%以上。

3.1 传统农事安排

- 北方旱作区开始春玉米播种

- 江南地区进入早稻移栽期

- 茶园启动春茶第二轮采摘

3.2 现代农业的传承创新

- 智能灌溉系统启动阈值设定

- 卫星遥感监测墒情变化

- 生物防治技术全面应用

四、文化习俗中的生态智慧

各地与谷雨相关的民俗活动,本质上是生态适应的文化表达。山东沿海的"祭海"仪式,对应着渔业资源的季节性恢复;江南的"吃春"习俗,则与野菜营养价值高峰期吻合。

4.1 饮食文化的季节特征

- 香椿芽硝酸盐含量降至安全值

- 绿茶氨基酸含量达到年度峰值

- 越冬蔬菜营养品质开始下降

4.2 养生理念的科学依据

- 空气湿度上升至65%适宜区间

- 紫外线强度突破3级警戒值

- 花粉浓度达到春季首个高峰

在全球气候变化的背景下,重新审视谷雨节气的现代价值具有重要意义。农业科研机构通过分析近30年气象资料,发现谷雨期间有效积温累积速率加快,这为品种改良和栽培技术创新提供了新的研究方向。城市生态研究则显示,谷雨时节的降水模式对缓解春季雾霾具有显著作用,这种自然规律正在被纳入现代环境治理体系。