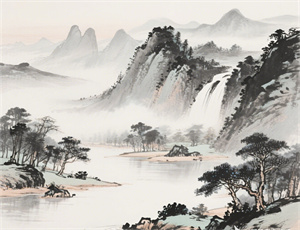

清明的节气故事——踏青扫墓背后的自然哲学与生命礼赞

- 2025-04-26

清明作为二十四节气中唯一兼具节庆与农时意义的特殊节点,承载着中华民族对自然规律的深刻认知与生命传承的永恒思考。这个仲春时节的特殊日子,既见证着万物复苏的自然律动,又延续着慎终追远的人文情怀。从天文历法到农耕文明,从祭祀文化到生态智慧,清明节气如同一条贯穿时空的纽带,将自然法则与人文精神编织成独特的文化密码。

一、时空交织的节气起源

1.1 天文历法的精准定位

太阳到达黄经15°时的特殊时刻,标志着清明节气正式来临。古代天文学家通过圭表测影,精确计算出这个昼夜均分的过渡节点。此时北斗七星斗柄指向东南,中原地区平均气温稳定在12℃以上,形成"清明前后十日,种瓜点豆正当时"的农谚体系。

1.2 寒食清明的文化融合

- 周代寒食禁火:源于星象崇拜的改火仪式

- 唐代法定假期:开元七年确立"寒食清明四日假"

- 宋代习俗整合:祭扫、踏青、蹴鞠等活动的系统化

二、自然与人文的双重密码

2.1 气候物候的精准对应

清明三候"桐始华、田鼠化鴽、虹始见"的物候特征,与长江流域的生态变化完全吻合。这种对应关系在《月令七十二候》中被精确记载,形成指导农事的天然时钟:

- 华北平原冬小麦进入拔节期

- 江南茶区开始采摘明前茶

- 东北地区启动春耕整地

2.2 祭祀文化的生态隐喻

扫墓仪式中"培土除草"的细节,暗合春季田间管理的农事需求。焚烧纸钱的原始形态,可追溯至周代"燔柴祭天"的生态循环理念。宋代《梦粱录》记载的"郊外野祭",实质是借助祭祀活动完成春季土地踏勘。

三、民俗实践的深层智慧

3.1 踏青活动的科学内涵

春季阳气升发时节,人体通过登山运动促进气血运行。植物释放的芬多精物质,具有调节神经系统的特殊功效。这种看似娱乐的活动,实为古人总结的养生智慧。

3.2 饮食习俗的时令密码

| 食品 | 原料 | 养生功效 |

|---|---|---|

| 青团 | 艾草、糯米 | 祛湿健脾 |

| 馓子 | 小麦、芝麻 | 补充能量 |

| 乌稔饭 | 南烛叶、糯米 | 明目养肝 |

四、现代传承的生态启示

当代推行的生态葬法,与清明"入土为安"的传统观念形成奇妙呼应。电子祭扫等新形式,延续着慎终追远的精神内核。城市公园系统的清明游园活动,重现着古代"曲水流觞"的生态审美。

在江苏溧阳,保留着清明"插柳测雨"的古老农俗。农人将柳枝插入田间,通过观察柳芽萌发速度预判降雨时机。这种将植物物候与气象预测相结合的智慧,至今仍在指导当地特色农业的种植管理。

清明节气如同刻录在中华文明基因中的双螺旋,将自然法则与人文精神完美融合。从《淮南子》记载的节气系统,到现代气象学的物候研究,这个传承千年的特殊节点,始终在讲述着天人合一的永恒故事。