夏天的第三节气是什么——探索芒种与农耕文明的千年智慧

- 2025-04-26

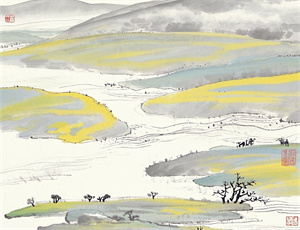

在中国传统二十四节气中,夏季共包含立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑六个节气。作为夏季的第三节点,芒种通常在公历6月5日至7日之间到来,标志着仲夏时节的正式开始。这个节气名称中的"芒"指向麦类作物的成熟,"种"则暗示水稻插秧的农事节点,其背后蕴含着中国古代农耕文明对自然规律的深刻认知,以及人类与生态环境协同共生的生存智慧。

物候特征中的自然密码

芒种时节的物候现象呈现三重变化:

- 螳螂孵化:古籍《月令七十二候集解》记载"螳螂生",此时土壤温度升高促进虫卵孵化

- 伯劳初鸣:这种迁徙性鸟类开始在田间活动,其鸣叫成为农民判断气候的天然生物钟

- 反舌无声:善于模仿其他鸟鸣的反舌鸟停止鸣叫,反映自然界能量转换的特殊阶段

农耕文明的时空坐标系

在黄河流域考古发现的甲骨文中,"芒种"对应的星象观测记录显示:

- 黄昏时斗柄指向巳位

- 清晨房宿出现在东南天际

- 心宿二(天蝎座α星)开始显现

水分管理的生态智慧

芒种期间的特殊气候催生出独特的水利技术:

- 梯田渗灌系统:云南哈尼梯田通过"森林-村寨-梯田-水系"四素同构实现水资源循环

- 泾渠分流技术:关中平原的古代水利工程实现灌溉与防洪双重功能

- 圩田生态模式:太湖流域创造的"塘浦圩田"系统兼顾水稻种植与水产养殖

文化记忆中的节气符号

民俗活动构成芒种的文化表达维度:

- 安徽皖南的"开秧门"仪式包含12道祭祀程序

- 江浙地区的"煮梅"习俗衍生出6种不同加工技法

- 福建客家人的"送花神"祭典融合了3种地方戏曲元素

现代农业的技术革新

当代农业科技赋予芒种新的时代内涵:

- 卫星遥感技术实现作物成熟度毫米级监测

- 智能灌溉系统可根据蒸腾系数自动调节水量

- 基因编辑技术培育出抗逆性更强的"超级稻"品种

当无人机掠过金黄的麦田,北斗导航系统指引着联合收割机的行进路线,这些现代科技场景与古老的节气智慧形成跨越时空的对话。在气候变化加剧的当代,重新审视芒种蕴含的生态哲学,或许能为人类应对粮食安全问题提供新的启示。那些沉淀在节气中的生存智慧,依然在土壤深处默默生长,等待着新的破土时机。