24节气时:跨越千年的自然密码与生活智慧

- 2025-04-28

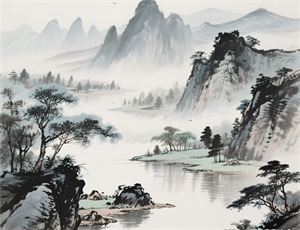

在华夏文明的漫长历史中,二十四节气犹如一串精准的自然密码,将太阳运行轨迹与大地生命节律完美编织。这套起源于黄河流域的古老历法体系,不仅承载着先人对天象的深刻认知,更在现代社会持续焕发着独特魅力。从农耕文明的播种指南到当代都市的生活美学,节气文化正在经历着传统智慧与现代科学的深度融合,展现出跨越时空的生命力。

一、天人合一的时空坐标系

公元前104年,《太初历》正式确立二十四节气体系,这个时间坐标系的建立标志着中国古代天文学的重大突破。古人通过圭表测量日影长度,结合北斗七星斗柄指向,将黄道划分为24等份,每个节气相隔约15天。

- 精确的天文观测:春分秋分时的昼夜均等,夏至冬至的极值日照,构建起四季轮回的物理基础

- 物候现象的周期性:惊蛰时节的春雷始鸣,谷雨时节的浮萍生长,形成自然界的生物钟表

- 气候特征的规律性:小暑大暑的湿热交替,白露寒露的温度转折,构成气候变化的渐变图谱

二、多维度的文化基因库

1. 农耕文明的实践智慧

在机械化农业尚未出现的时代,节气指导着整个农业生产周期。华北地区"清明前后,种瓜点豆"的农谚,江南地区"芒种插秧谷满尖"的耕作规律,都印证着节气与农业生产的深度绑定。

2. 民俗传统的时空载体

- 立春时节的"打春牛"仪式

- 冬至时分的祭祖与数九习俗

- 清明踏青与寒食文化的交融

3. 中医养生的理论根基

《黄帝内经》提出的"四气调神"理论,将节气变化与人体养生紧密结合。春分时节的疏肝理气,夏至时节的养心护阳,形成完整的时令养生体系。

三、现代科学的新诠释

现代气象学研究发现,节气划分与气候突变点存在高度吻合。例如霜降时节大陆冷高压开始增强,小寒前后西伯利亚寒潮频繁南下,这种对应关系为中长期天气预报提供了参考依据。

- 物候学研究显示,近三十年节气物候期平均提前3-5天

- 气候变暖导致"七月流火"的天象观测时间明显推迟

- 城市热岛效应使霜降见霜的物候特征逐渐模糊

四、数字时代的创新表达

在智能农业领域,物联网设备结合节气历法,实现农田管理的精准调控。节气文化正通过新媒体平台获得年轻群体的关注,短视频平台上的节气美食教程、汉服节气主题摄影等创作内容日均播放量超过2000万次。

当代节气文化的多元呈现

- 建筑领域的节气采光设计

- 服装行业的时令色彩系统

- 餐饮企业的节气限定菜单

当智能手环开始推送节气养生建议,当日历APP自动标记传统节气日期,这套古老的时间体系正在深度融入数字生活。从太空育种基地的节气栽培试验,到极地科考站的节气文化展示,二十四节气已然突破地域限制,成为全人类共享的文化遗产。