手工二十四节气卡赞美——传统智慧与现代美学的融合实践指南

- 2025-04-29

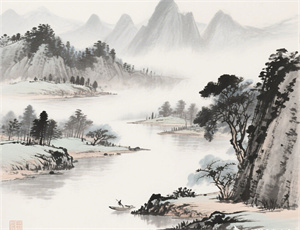

在快节奏的数字化时代,手工制作的二十四节气卡片正以独特的文化姿态重新唤醒人们对自然时序的感知。这种融合天文历法、物候特征与艺术创作的文化载体,不仅承载着中华民族千年的农耕智慧,更成为现代人连接天地自然的诗意纽带。从甲骨文记载的节气雏形到明清时期的民俗图谱,再到当代手作艺术的创新表达,节气文化始终在传承中焕发新生。当剪刀与彩纸相遇,水墨与布帛交织,每一张手工节气卡都在诉说时空的故事。

一、节气卡片的深层文化价值解析

二十四节气作为世界非物质文化遗产,其科学价值与哲学内涵早已超越时间划分的实用功能。手工卡片创作过程中,创作者需深入理解每个节气三重维度:

- 天文维度:太阳黄经位置变化带来的昼夜长短更替

- 物候维度:动植物对气候转变的响应规律

- 人文维度:对应时令的农事活动与民俗传统

这种多维认知促使制作者必须系统研究古籍文献与地方志,例如《月令七十二候》中"立春三候"的东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰,为图案设计提供精准的物候依据。

二、手作工艺中的时空对话

区别于工业印刷品的批量生产,手工节气卡在材料选择与技法运用上形成独特语言体系:

- 材质隐喻:桑皮纸对应春分养蚕习俗,蓝染布呼应冬至染坊传统

- 技法叙事:剪纸呈现立夏麦芒的锐利,刺绣表现秋分棉桃的饱满

- 色彩哲学:五色体系与五行学说在节气轮转中的动态平衡

山东高密剪纸传承人王秀娥在创作大寒节气卡时,采用七层套色技法表现冰凌折射的光谱变化,这种工艺创新使静态画面产生温度感知的移情效果。

三、教育场域中的活化应用

节气卡片正在成为传统文化教育的重要媒介,其教学价值体现在三个层面:

- 家庭场景:亲子共同制作清明柳枝卡,在实践中理解"插柳避疫"的民俗渊源

- 学校课堂:地理教师利用冬至日晷卡具象讲解太阳高度角变化

- 社区传播:非遗工作坊通过芒种麦穗卡传授传统农具制作技艺

北京市朝阳区实验学校开发的节气卡校本课程,将三维立体构造与AR技术结合,学生扫描小满卡片即可观看麦粒灌浆的延时摄影,实现多学科知识融合。

四、跨文化传播的符号转译

在国际文化交流中,手工节气卡扮演着文化解码器的特殊角色:

- 通过谷雨采茶卡解释"雨前茶"与季风气候的关系

- 利用白露鸿雁卡具象化候鸟迁徙的生物钟现象

- 借助秋分祭月卡阐释"天人合一"的哲学观念

在2023年米兰设计周上,中国设计师以霜降柿染卡为原型,通过柿漆自然氧化呈现的色彩渐变,向西方观众直观展示"阴阳转化"的视觉化表达。

五、生态意识的觉醒与重构

当代手作艺术家正在突破传统节气卡的审美框架,赋予其新的生态警示功能:

- 用回收塑料重塑惊蛰雷纹,反思微塑料污染

- 以枯萎植物拼贴处暑禾谷,记录气候异常对农作物的影响

- 通过动态装置呈现冬至极夜卡,呼吁关注北极冰盖消融

这类创作不仅延续节气文化内核,更将古人的自然敬畏转化为现代环保行动指南。上海当代艺术博物馆的"重构节气"展览中,艺术家用PM2.5采集器制作的雾霾灰立冬卡,以触目惊心的方式提醒观众生态环境的脆弱性。

六、数字时代的工艺进化

智能技术并未消解手作节气卡的存在价值,反而催生出新的创作形态:

- 激光雕刻辅助完成立春窗花纹样的精密切割

- 导电墨水让小满卡片的麦穗产生触控发光效果

- 3D打印技术复刻寒露时节的多层露珠结构

杭州某创客团队开发的智能小雪卡,内嵌温感芯片可使卡片图案随环境温度变化呈现落雪量差异,这种科技与工艺的结合使节气观测更具互动性和科学性。

当晨光掠过手作卡片的纹理,二十四节气的古老密码在现代人的指尖悄然流转。这种融合匠人精神与文化自觉的创作实践,正在构建起连接往昔与未来的时空长廊。从陕西农户窗棂上的惊蛰虫鸣剪纸,到巴黎左岸书店橱窗里的冬至极光卡,手工节气卡的每一次裁剪与描绘,都是人类对自然韵律的永恒礼赞。