春雨节气是哪个季节——探索传统节气与自然规律的关系

- 2025-05-02

在中国二十四节气体系中,"雨水"作为春季的第二个节气,标志着气候由冬寒向春暖的过渡。本文将从天文历法、物候特征、农耕文明三个维度,系统解析雨水节气与春季的密切关联,深入探讨其在中华文化中的特殊地位,并揭示节气体系对现代生活的启示意义。

一、节气体系的时空定位原理

中国古代天文观测发现,地球公转轨道每15°划分一个节气。雨水节气对应太阳黄经达330°,此时地球北半球接收的太阳辐射量显著增加。根据《月令七十二候集解》记载:"正月中,天一生水。春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水。"

- 天文特征:太阳直射点持续北移,昼夜温差缩小

- 气候转变:东南季风开始影响大陆,降水概率增加

- 物候标志:北方积雪消融,南方草木萌动

二、农耕文明的时间坐标系

雨水节气在农业生产中具有特殊指导意义。汉代《四民月令》记载:"雨水之日,耕者始粪田。"此时土壤解冻程度达到耕作标准,农民开始准备春播。考古发现证实,仰韶文化时期的粟作农业已形成"雪化备耕,雨水修渠"的农事规律。

2.1 传统农事安排

- 北方地区:检修农具,施撒底肥

- 长江流域:整理秧田,培育早稻

- 岭南地区:采茶制茶,防治虫害

三、文化意象的生态隐喻

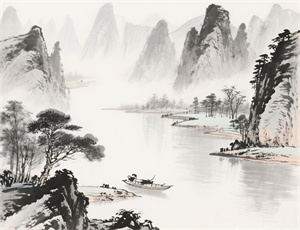

雨水节气衍生出丰富的文化符号系统。唐代诗人杜甫《春夜喜雨》中"好雨知时节,当春乃发生"的经典诗句,生动诠释了雨水与春季的生命关联。民间至今流传着"雨水有雨庄稼好"的农谚,折射出农耕民族对自然规律的深刻认知。

| 地域 | 习俗 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 关中平原 | 祭井神 | 祈求水源充足 |

| 江南水乡 | 接寿礼 | 尊老敬老传统 |

| 闽南地区 | 做牙祭 | 感恩自然馈赠 |

四、现代气象学的验证分析

当代气象观测数据显示,雨水节气期间我国多数地区气温稳定通过5℃线。根据国家气候中心1951-2020年统计,长江中下游地区此期间降水量较立春增加42%,相对湿度上升至75%以上,与古籍记载高度吻合。

- 气候数据:华北地区平均气温回升至3-5℃

- 生态变化:土壤含水率提高12-15个百分点

- 生物响应:越冬作物返青期提前2-3天

五、生态文明的时代启示

在全球气候变化背景下,雨水节气揭示的物候规律正在发生微妙改变。研究显示,近二十年我国东部地区春雨始期平均提前5.8天,这种变化对农业生产布局提出新要求。传承节气智慧,建立气候适应性农业体系,成为当代可持续发展的重要课题。

从甲骨文记载的殷商时期到卫星遥感监测的今天,雨水节气始终是观察春季物候的重要窗口。这种跨越三千年的时令认知体系,不仅承载着中华文明的天人合一思想,更为应对气候变化提供了独特的历史参照。