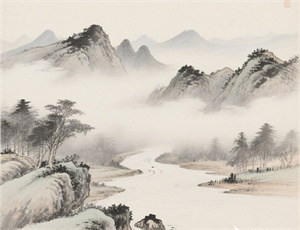

查找24节气按四季分类:自然韵律与农耕文明的深度解析

- 2025-05-02

中国传统的二十四节气,是古代农耕社会观察太阳运行规律、总结物候变化而形成的历法体系。它不仅是时间刻度,更蕴含了人与自然和谐共生的智慧。本文将从四季更迭的视角,系统梳理节气划分的内在逻辑,并探讨其对农业活动、文化习俗及现代生活的深远影响。

一、四季框架下的节气分布规律

二十四节气按太阳黄经每15°划分一个节点,精准对应地球公转轨道位置。四季分类中,每个季节包含六个节气,形成"三候为一气,三气为一季"的结构:

- 春季(立春至谷雨):立春-雨水-惊蛰-春分-清明-谷雨

- 夏季(立夏至大暑):立夏-小满-芒种-夏至-小暑-大暑

- 秋季(立秋至霜降):立秋-处暑-白露-秋分-寒露-霜降

- 冬季(立冬至大寒):立冬-小雪-大雪-冬至-小寒-大寒

二、节气与物候现象的对应关系

每个节气都对应特定的自然现象,形成指导农事的物候指标:

- 惊蛰:春雷始鸣,蛰虫苏醒

- 芒种:麦类作物成熟,晚稻插秧

- 白露:昼夜温差增大,晨露凝结

- 大雪:北方积雪覆盖,越冬作物保温

三、农耕文明的时空坐标体系

古代农民通过节气把握农时,形成了独特的耕作制度。以黄河流域为例:

- 春分前后播种粟米

- 夏至后进入田间管理期

- 秋分开始收割黍稷

- 冬至后修整农具储备物资

四、节气文化的现代传承价值

在工业化时代,节气体系仍具有重要现实意义:

- 指导生态农业:有机种植者依据节气调整作物轮作

- 影响饮食习惯:民间保留着"冬至饺子夏至面"等食俗

- 气候研究参考:气象学家通过节气分析气候变化规律

五、节气划分的科学原理探析

二十四节气的天文基础源于圭表测影技术,其核心是:

- 冬至日影最长,太阳直射南回归线

- 夏至日影最短,太阳直射北回归线

- 春秋分昼夜等长,太阳直射赤道

这种精准的天文观测体系,比西方类似历法早诞生近千年。现代天文学验证,节气日期在公历中的浮动范围不超过3天,充分体现了古代观测技术的精确性。

六、地域差异对节气感知的影响

由于我国幅员辽阔,实际气候呈现显著地域差异:

| 区域 | 典型特征 |

|---|---|

| 岭南地区 | 立春节气已现春意,小雪时节仍可耕种 |

| 东北平原 | 惊蛰节气冰雪未融,谷雨前后始见春耕 |

| 青藏高原 | 全年无夏,大部分节气表现为不同寒温状态 |

这种差异性促使各地形成独特的节气农谚,如华北地区"清明前后,种瓜点豆",江南则有"清明螺赛肥鹅"的饮食传统。

七、节气体系对生物节律的调节作用

现代医学研究发现,人体生理机能与节气变化存在关联:

- 春分前后褪黑素分泌变化影响睡眠周期

- 夏至期间心血管疾病发病率显著升高

- 霜降时节骨关节病症易发

这些发现为时间医学研究提供了新视角,部分中医院已开展"节气针灸"等特色诊疗服务。

八、数字化时代的节气知识传播

移动互联网改变了节气文化的传承方式:

- 农业APP集成节气农事提醒功能

- 气象软件提供节气专属天气预测

- 在线教育平台开设节气文化课程

新型传播手段让年轻群体重新认识传统智慧,某短视频平台"节气美食"话题播放量已突破50亿次。

九、国际视野下的节气文化比较

将中国节气体系与其他文明历法对比可见:

- 玛雅历法:侧重天文周期计算,缺乏农事指导功能

- 印度六季划分:基于季风变化,划分更细致

- 欧洲物候历:注重植物生长阶段,缺乏系统时间框架

这些比较凸显中国节气体系兼具天文精确性与实践指导性的独特优势。

十、气候变化对节气时序的影响

全球变暖正在改变传统节气特征:

- 近30年立春平均气温上升1.2℃

- 霜降日期平均推迟5-7天

- 北方地区惊蛰提前,南方梅雨期延长

这些变化促使农业部门调整传统农时,某水稻产区已将插秧期从芒种提前至小满。